タイトルデザイン:峯崎ノリテル ((STUDIO))

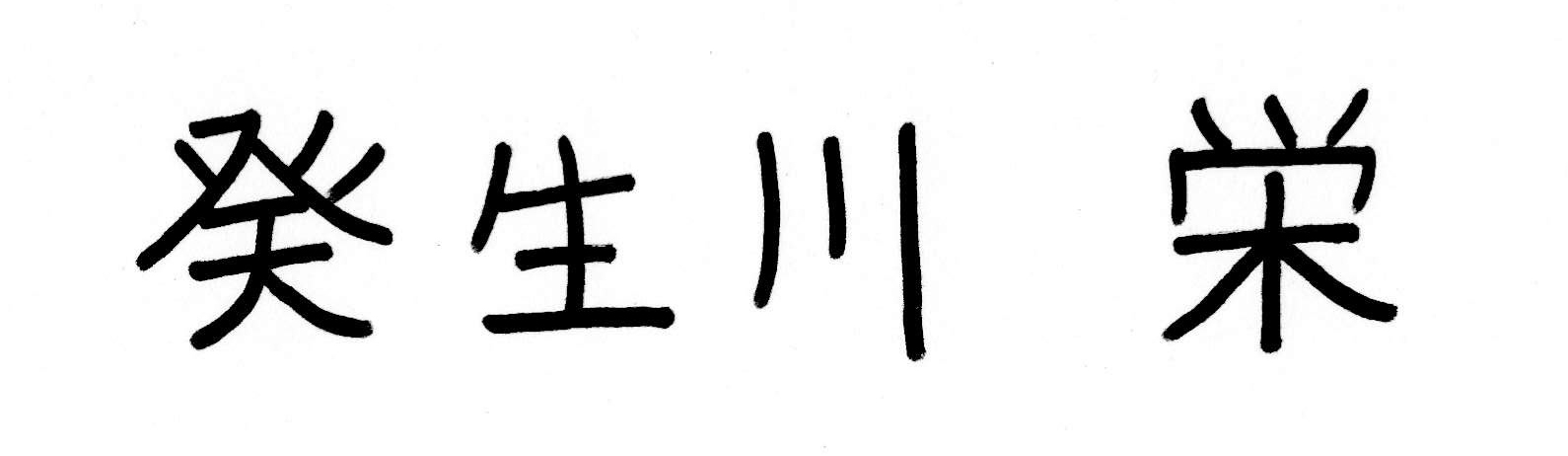

アノニマ・スタジオWebサイトTOP > わたしをひらくしごと もくじ > eitoeiko 癸生川栄さん(ギャラリスト)

「働いて生きること」は、人の数だけ、物語がある──。私がこれまでに出会った、他の誰とも似ていない仕事をしている「自分自身が肩書き」な人たちに、どのようにしてそうなったのかを語ってもらい、それが『わたしをひらくしごと』という一冊の本になりました。

この連載は、件の本に登場してもらった人たちから、さらに「自分自身が肩書き」な人を紹介してもらって会いにいくという進化版。前回までは私の友人知人がインタビュー対象でしたが、今回は、そのまた友人知人、つまり私にとっては初対面の方ばかりです。友だちの友だちは、みな友だちだ。世界にわたしをひらこう、ひろげよう、友だちの輪! さて、どうなることやら。

写真:藤田二朗(photopicnic)

期待と憂いが入り混じりつつ、コンテンポラリーアートの存在価値を信じる覚悟

eitoeiko 癸生川栄さん(ギャラリスト)

いつのまにか自分だけの立ち位置にきていた。

それは流され続けていたようでいて

じつはとっても自分に芯がいることだったはず。

癸生川栄さんをひらく、しごとの話。

◉ 名前

ギャラリスト

◉ この仕事を始めたきっかけ二世帯住宅

きぶかわ・えい

1972年、千葉県出身。長いフリーター生活とオークション会社勤務を経て、2009年、東京・神楽坂の自宅敷地にeitoeikoをオープン。「ファインアートとしての現代美術と、アートとそうでないものの境界線をいく珍奇作品だけを取り扱うギャラリー」として、国内外のアートフェアにも積極的に参加している。

http://eitoeiko.com

◉ 紹介してくれた人

◉ 紹介してくれた人

充実のフリーター生活

──記憶を遡ると、美術というものに触れたのはいつごろだったんでしょう?高校生のときでしょうか。美術部に所属していました。模造紙に毎日違うすごろくを描いてみんなで遊んだり、8ミリで映画を撮ったりしていましたね。だから美術大学に進むことも考えなくはなかったんですけど、課題を出されて絵を描くのは嫌だなと思って。人に頼まれて描けるかよ、と(笑)。

──パンクだな~。

映画も好きだったけど制作するには人手が必要だし。で、小説ならひとりですべてできる気がして、それで文学部に進みました。文章を書くのが好きだったし、話を創作したかったんですね。学生時代は同人誌をつくったりなんかしていました。小説家になろうと思っていたので、就職もしなかった。それで、幼馴染の紹介で丹青ディスプレイっていう会社でアルバイトをしたんです。

住んでいた千葉県我孫子市の隣町の柏市にそごうがあったんですけど、そこの催し物会場をつくり替える仕事。1週間単位で催しが変わるんで、月曜の夜に大工さんが壁を壊してまたつくって、火曜の朝から催しが始まる、みたいな。

──そんなに大掛かりなことを、そんなに頻繁に。

ええ。だから仕事はかなりたくさんありました。たとえば会場に吊るす看板なんかも会社が請け負っていたので、カッティングシート出力をパネルに貼って、切って、なんていう作業もあって。

同時期、やはり柏の髙島屋の上にホールがあって、そこでも半年ぐらい働いてましたね。そっちは高校の先輩の紹介で、舞台監督のバイト。学生上がりなのに、借主が使うときに生意気にも「壁、傷つけないでくださいね」とか言ったりする仕事でした(笑)。

もうひとつ、毎日コミュニケーションズ(現マイナビ)の美術事業部、いまは独立して毎日オークションという会社になっていますけど、そこでもバイトしていました。高校時代の美術部の同級生がいたので、誘われて。月に一度、オークションのある日に出勤すればよくて、黒いエプロンをつけてラッセンとかヒロ・ヤマガタの版画を頭の上に掲げて持つんです。

──バイトを3つも掛け持ちしていたんですね。すべてアートに関係していて、しかも、すべて友だちから声をかけられて。

そうですね、自分で選んだわけじゃないですね。何か目的があったというよりは、おもしろかったからやってただけなんですけど。さすがに3つもやっていると、安定してはいないにしろ、収入はある程度ありました。そのフリーター生活はけっこう長かったですねえ。

で、毎日オークションを組織として大きくするタイミングで常勤にならないかと誘われたので、他は辞めてそちらにシフトしました。といってもやっぱりアルバイトだったんですけどね。社長とふたりでハイエースに乗って、質屋に絵を受け取りに行ったり、カタログの作品情報をまとめたりする仕事をしていました。

ピンからキリまで吸収しまくり

──絵を見る目は、そこで培われた?

そうですね。年間で何万点と実物を見るわけです、ピンからキリまで(笑)。

──しかも審美眼を導いてくれる師匠のような存在の人はいなかったわけですしね。

でも、多種多様なものを大量に見る機会ってなかなかないと思うので、かなり知識になっていると思います。価格もわかってくるし、技法なんかにも詳しくなってくるし。知らないことを知るということに対して、抵抗がないんです。だから陶芸、日本画、西洋アンティーク、絵画、彫刻と、全部見ていましたね。

そのうち、会社にいた人が独立してマレットジャパンというオークション会社を立ち上げたときに、僕を誘ってくれました。そこで初めて社員になるんです。

──またもや人からの誘いを受けるかたちで。大学を卒業してからどのくらい経っていたんですか?

10年くらいかな。

──じゃあ、30歳は過ぎていたわけですね。

そうですねえ。なんでいまさら就職しようと思ったのかなあ(笑)。でも、新しく会社をつくるっていうのは情熱が必要ですよね。少数精鋭で熱い感じがすごくいいなと思ったんですね。

そこで、カタログに文章を書いてくれと言われて。文章が添えてあればハクがつくから、そんなに専門的でなくてもいいからって。それがおもしろかったですねえ。

──文章を書くのに興味があったんですもんね。

そのとき参考にいろいろ読んでみたんですけど、オークションカタログに載っているテキストはたいていつまんなかったんです。この作家は何年にどこで生まれて……って、そんな情報は誰でも知っていることだし、作品とは関係ない。それで自分は、その作品が作家にとってどういうものなのかを書いたんです。オークションカタログとしては我ながら画期的だったと思います。

印象に残っているのは、草間彌生の作品について書いたテキスト。草間彌生は当時から人気があって、すでに(価格が)天井じゃないかといわれていましたが、それでもまだいまほどではなかった。でもオークションのたびにハイライトになる作家なので、毎回違うテーマでテキストを書いたんですよ。そうしたら草間彌生の事務所から連絡があって、テキストをすごく気に入ったから、英訳して海外のギャラリーに配りたい、と。

──へえ、それはすごい。

ギャラリーの役割、自分の使命

なんというか、人の役に立てることを実感したというか、友だちの作家にもそういうことができたらおもしろかろうなって。そんなとき、妻の実家を建て直すっていう話になったんです。

──eitoeikoのギャラリーがある、この場所ですね。

ええ。建て直すタイミングで一緒に住まないかと妻の両親に誘われたんですよ。で、ギャラリースペースをつくっていいんだったら一緒に住むよ、と。

──条件をつけたんですね、生意気にも。

それまで妻とふたりで住んでいた家も街も気に入っていたので、神楽坂に引っ越してきたい理由は特にありませんでしたから。でも、自由につくっていいよと言われたので、そういうことなら、と。それで勤めていた会社を辞めて、ここでギャラリーをやり始めたのが2009年でした。

──それまでにも自分の場所をもつことは考えていたんですか?

なかったですね。勤めていた当時、国内の現代美術の作家ってオークションであまり大々的に扱われてなかったんですけど、マレットジャパンが扱い出したのを機に、日本の現代美術が流行ったんですよ。それは、自分がフィーチャーし始めたのがきっかけにもなってるって自負してるんです。

──純粋に作品が好きだった? それともまだ気づかれていないものの価値を気づかせたいという気持ちがあった?

価値があるのになんで出さないのって、それだけです。価値というのは自分個人の価値基準ではなくて、相場的な意味で。作品が売買されるようになると、作家やギャラリーが鑑定書を出したりするようになるんですけど、そういうことを自分の知り合いの作家たちとできたらいいなという発想です。商売のことはじつはあんまり考えていませんでした。家でやっているからランニングコストもかからないですしね。

──コンスタントに売り上げを出していくのが絶対条件ではなかった。勤めていたころとは対極ですね。

作家に機会を増やしたいっていうのと、作家がひとりではできない部分を一緒にできたらいいなと思っていて。ギャラリーって作品が定期的に高く売れていけばまわっていきますけど、それは結果であって、うちが優先したいのは、作家との協働なんですね。

僕はディスプレイをやっていたので、取りつけなんかもできますから、そういった部分で作家に対して提案も実現もできる。ギャラリーというと、どうしても商業をベースにしたコマーシャルギャラリーか、アーティスト自身が運営するアーティスト・ラン・スペースになりがちですけど、そのどちらでもなく、作家がやりたいことを実現するための場所でありたいと思っているんです。本来はそういったギャラリーがもっとあっていいはずなんですけどね。

──むしろ、ギャラリーの役割はそういうところにあるんだと思っていました。

さらに、現代美術を一般の人に浸透させていくのがある種、使命だと思ってこれまでやってきました。が、それはすごく大変なことだし、ちょっと無理なんじゃないかという気が最近してきてしまっているんです。

──使命感が危ぶまれている。

ちょっと前に『表現の不自由展』のニュースがありましたよね。テロに対応しきれないっていう理由で中止になりましたけど、なんで展覧会がテロという行為につながるんでしょうか。作品を目の前にして考えて、認められないと思ったら、批判すればいいことじゃないですか。そういう考える場というのが、一般的に全然ないんだなとあの一件で思い知らされてしまって。

作家はそれぞれで、表現がたまたま規制的なものに引っかかっちゃった人もいれば、社会的な事象を意図的に扱う人もいて。そこには、正しいことはこれだとか、間違いだと思うことを白日の元に晒すとか、理由はいろいろあると思いますけど、いずれにしても本人としてはよかれと思ってやっているはず。そしてギャラリーや作家単位であれば個々の覚悟でいくらでも反対意見と戦えるんですけど、パブリックな場だと、たんに事務で関わっている担当者が抗議の電話を受けなきゃいけなかったりして、それはもう、破綻してしまいますよね。

“作品をとおして考える”ことを一般の人たちに理解してもらうのは、現時点では無理だと証明されたのがあの出来事だったんじゃないか。それは自分にはすごい重い事実です。世に問うこと、インパクトを与えることには、社会をよくする機能が基本的に含まれていて、それが現代美術だと僕は思っているんですけど、どうも世の中、少なくとも国内ではそうなってはいないようなので……この先、難しいなと思いますね。

コンテンポラリーアートは楽しいのか

現代美術って、いつ生まれたのか定義するのは難しいですけど、たとえばマルセル・デュシャンから数えたとしても100年くらい経っています。そういう歴史をいっさい知らないから、美術は楽しいものを見せていくものだ、なんていう発言も出てきてしまうんだと思う。現代美術で楽しいものなんて半分もないんじゃないでしょうか。作品を真剣に見ていけば、楽しさを伝えようとしているわけではないことくらいはわかるはず。そういう意味でも、作家自身も現代美術の専門知識が必要だと思います。

──作家は、パッションやインスピレーションだけでは制作できない?

これまでに発表されてきたものを知らなくちゃいけない。アートヒストリーを鑑みたうえでコンセプトをつくって作品に落とし込まないと。

──かなりインテリということですね。

そういう世界だと思います。たとえば、僕の好きな作家にマウリツィオ・カテランという人がいるんですけど、「La Nona Ora」っていう作品があるんです。ローマ法王の精巧な蝋人形が床に倒れていて、ガラスが割れていて、横に大きな隕石が落っこちてるっていう。カトリックではこの世界をつくったのは神さまだから、隕石なんか降ってきちゃいけないし、ましてや法王に当たったりなんかしちゃいけない。これはものすごい批判です。しかも作家がイタリア人だというのが、よけいにおもしろい。

──それひとつとっても、そういう宗教背景がわかってないと作品を味わえないということですね。

しかも、これまでは各国ごとの歴史の知識があればよかったものが、世界中の情報が同時に手に入るようになったいま、クロスオーバーの頻度がものすごく高くなって、現代美術も情報戦のなかにますます置かれるようになってきていると思う。音楽とかのほうがむしろ感覚でできるんじゃないかって、アメリカに住んでる作家が言ってましたけどね。

──でもその音楽でも最近、ミュージシャンが政治的な発言をするなとか、『表現の不自由展』と似たような傾向の反応がありますよね。なんだか、どんどん退行している感じがします。

ちょうど半分の狭間に立って

現代美術をまともにやっているのは、自由を勝ち取った国だけなのかな、と思うことが最近あって。仕事で台湾に行ったんですけど、台湾の歴史って独立の歴史なんですよね。オランダ、中国、日本に支配されていたこと、香港の独立運動と密接なつながりがあったことが、MOCA(台北当代芸術館)で展覧会になっていて。それって政治的どころか、政治そのものがテーマじゃないですか。台湾の他にも、フランスも、イギリスも、アメリカも、メキシコも、それぞれ自分たちで自由を勝ち取った歴史をもっています。みんな現代美術が元気な国です。

メキシコのアートフェアにここのところ毎年参加しているんですけど、うちが出品した釘バットの作品が現地ですごく評判がよくて。現地の人にどうしてこんなにウケるのかと訊いたら、革命のある国だから、武器が自由や解放のメタファーになっているんだというんです。その発想って、日本人にはピンときませんよね。勝ち取ってきた経験がないから、なぜ戦わないといけないのかもわからない。

──いい意味でも悪い意味でも、平和ボケしているのかも。

現代美術が楽しいためにあるという意見に対しては、明確に違うと言いたい。楽しいためならべつにアートじゃなくたっていいんですから。

構図や技法といった表層的なことも含め、いろいろな角度から検討してみても、最後に謎が残るのが本当のアートだと思っていて、それを見たい、つくりたいと僕は思ってるんですね。作家のそばで一緒につくるという存在が世の中にあんまりないから、この仕事を選んだっていうのもあって。アートはつくるより売るほうが難しいだろうし、誰にでも価値がわかるものとそうでないものだったら、そうでないもののほうが売るのは難しいだろう。そうやって難しいほうをどんどん選んでいって、いまのポジションに至った気がしています。難しいほうっていうとちょっと偉そうですけど、要するにおもしろいほう、ということ。

──知らないことを知ることに抵抗がない、と最初におっしゃっていましたもんね。

ギャラリーを始めたとき、20年やろうと考えていたんですね。20年後はきっと自分の頭が現代美術についていけなくなる。というのは、自分がこうだと思うものができ上がってしまっているだろうから、それは現代美術としては死んでいる発想だと思うので。成功して権威になってしまってもダメだと思うので。

いまちょうど半分の10年経ったところで、自分は過激な方向に行きたいのに、世の中は真逆になりつつあるのを感じています。この先のあと10年をどうするか、ちょうどいま、考えているところです。

癸生川栄さんの “仕事の相棒”

癸生川栄さんの “仕事の相棒”並木のオーダースーツ

「アートフェアなどのときには必ずスーツを着用するようにしています。梅ヶ丘にある洋服の並木で、これまでに4着ほど仕立ててもらっているんですけど、ジャケットの内側に刺繍を入れてくれるんですよ。初めてあつらえてもらったときは、消化試合のような展覧会はやらないという宣言として“一試合完全燃焼”(漫画『アストロ球団』のセリフ)と。この“命は一度捨てるもの”というのは、木枯らし紋次郎の話のタイトルから拝借しました。次に刻みたい言葉が見つかったら、またオーダーしようと思っています」

『わたしをひらくしごと』

全国の書店にて好評発売中<<連載もくじ

インタビュアー

野村美丘(のむら・みっく)

1974年、東京都出身。明星学園高校、東京造形大学卒業。『スタジオ・ボイス』『流行通信』の広告営業、デザイン関連会社で書籍の編集を経て、現在はフリーランスのインタビュー、執筆、編集業。文化、意匠、食、犬と猫、心と体と精神性、そのルーツなど、人の営みがテーマ。さまざまなことやものや考えがあると知り、選択肢がたくさんあることに気がつくこと。その重なり・広がりが有機的につながっていくことに関心あり。フォトグラファーの夫とphotopicnicを運営している。

編集した本に『暮らしのなかのSDGs』『ヒトゴトにしない社会へ』『モダン・ベトナミーズ(キッチン・鈴木珠美著)』『ホーチミンのおいしい!がとまらない ベトナム食べ歩きガイド』(アノニマ・スタジオ)、『うるしと漫画とワタシ(堀道広著)』(駒草出版)、『マレーシアのおいしい家庭料理(馬来風光美食・エレン著)』(マイナビ)、『定食パスタ(カプスーラ・浜田真起子著)』(雷鳥社)など。

www.photopicnic.pics

アノニマ・スタジオWebサイトTOP > わたしをひらくしごと もくじ > eitoeiko 癸生川栄さん(ギャラリスト)

Copyright(c) Mick Nomura & anonima-studio