第16回 悠久堂書店 三代目 諏訪雅夫さん 四代目 諏訪雅也さん

一人暮らしをするとき、住みたい場所として最初に思いついたのが神保町だった。まだ20代中盤のときのことだ。大学を卒業したてだった私は、学生が行き来する街の、青くさくて甘い香りが恋しかったのかもしれない。安くてボリュームのある定食屋さん、ほんのりタバコの匂いが残る薄暗い喫茶店、入り口にうず高く文庫本が積まれたワゴンが置かれた古本屋さんの並ぶ通り、と好きな場が三拍子揃っていたのもよかった。ここでなら、一人気ままにぶらぶらできそう、そんなことをおぼろげに思い、一人暮らしを想像しては楽しんでいた。

大学生の頃は、高校生のときからハマっていたスキーの道具が揃うお店が軒を連ねていたこともあって、シーズン前には仲間と連れ立ってニューモデルをチェックしに行ったりもしていた。卒業後も、会社が御茶ノ水にあったのをいいことに、昼休みにお昼ごはんを食べがてらスキー道具をチェックする、という学生時代と変わらぬ何年かを繰り返し続けていた。そのとき必ず立ち寄っていた書店が、靖国通り沿いにある「悠久堂書店」。今となっては、なぜここに足を踏み入れようと思ったのかは覚えていないが、料理書が充実していることが繰り返し通う理由となった。昔から料理をするのはもちろん、料理書を読みながら、作っていることを想像するのも好きだったからだ。

大学生の頃は、高校生のときからハマっていたスキーの道具が揃うお店が軒を連ねていたこともあって、シーズン前には仲間と連れ立ってニューモデルをチェックしに行ったりもしていた。卒業後も、会社が御茶ノ水にあったのをいいことに、昼休みにお昼ごはんを食べがてらスキー道具をチェックする、という学生時代と変わらぬ何年かを繰り返し続けていた。そのとき必ず立ち寄っていた書店が、靖国通り沿いにある「悠久堂書店」。今となっては、なぜここに足を踏み入れようと思ったのかは覚えていないが、料理書が充実していることが繰り返し通う理由となった。昔から料理をするのはもちろん、料理書を読みながら、作っていることを想像するのも好きだったからだ。

今は、東京での仕事帰りや、ランチ時に行きたいお店を求めて、気が向くと出かける。ときにはダンナと出かける街にもなった。中古レコードと古書好きのダンナにとってもこの街は心地いいようで、互いに好きなようにまわって、先に終わった方が喫茶店に入ることを知らせて待つ。結婚したばかりの頃はまだメールなんてものもそれほど普及してなかったから、時間を決めて待ち合わせしていた。だいたいどちらかが遅れて喧嘩になっていたが、今はそういうこともない。便利になったものだ。時間を気にせず、ぶらぶら見てまわれるというのもありがたい。けれどもなぜだか、ちょっと寂しい気もする。人ってないものねだりだなぁ。そして、いつでも完璧に満足することはないのだと思い知る。完全なようでそうでもないくらいが、次はどうしようかと考えることにもつながってちょうどいいのかもしれない。これが私の神保町の思い出だ。この街を訪れると、いつも繰り返し歩いていた道をまた同じように歩き、この書店の扉を開ける。

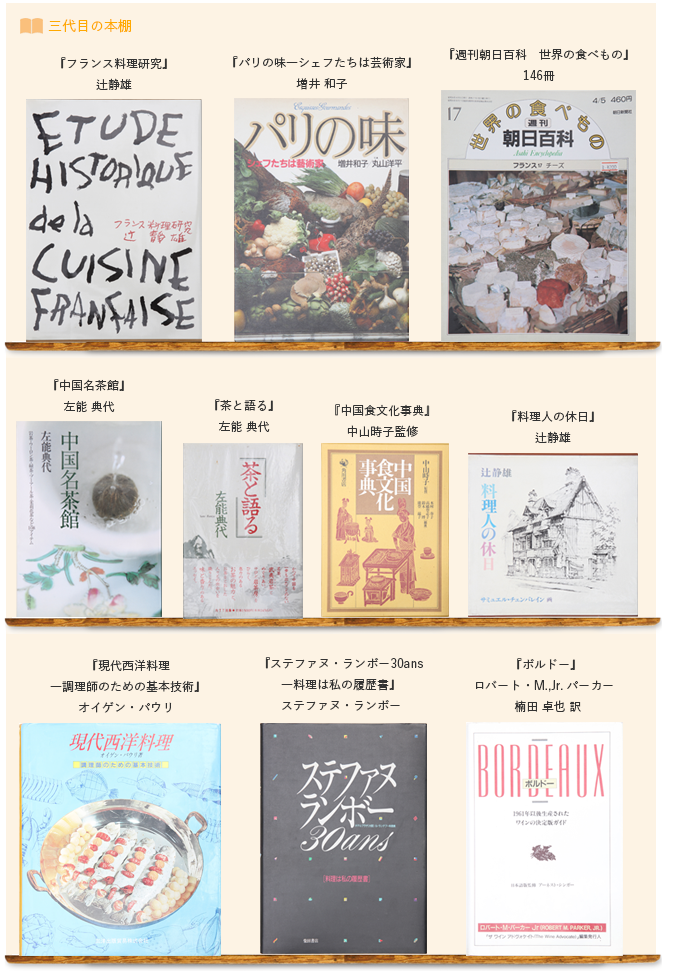

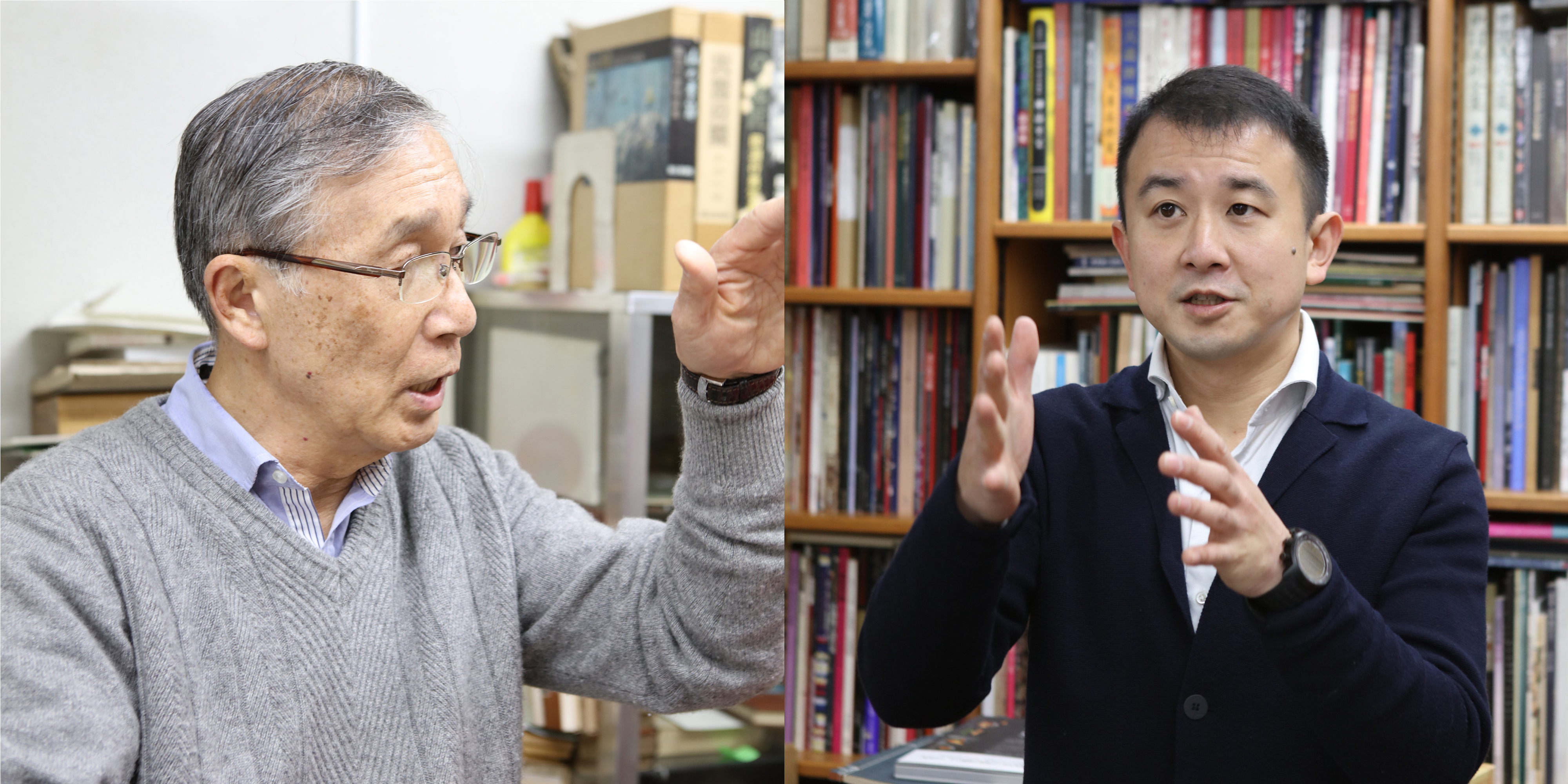

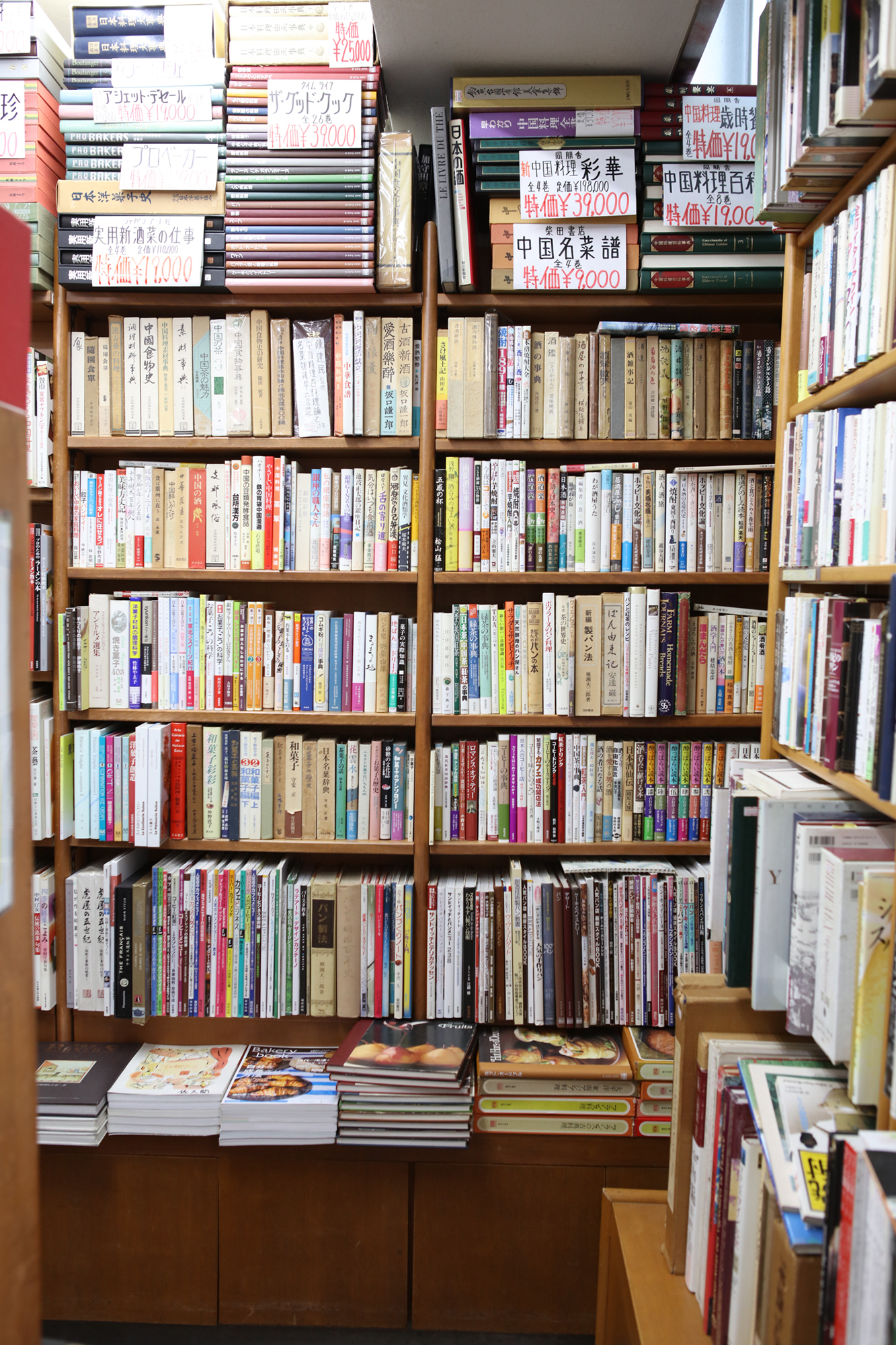

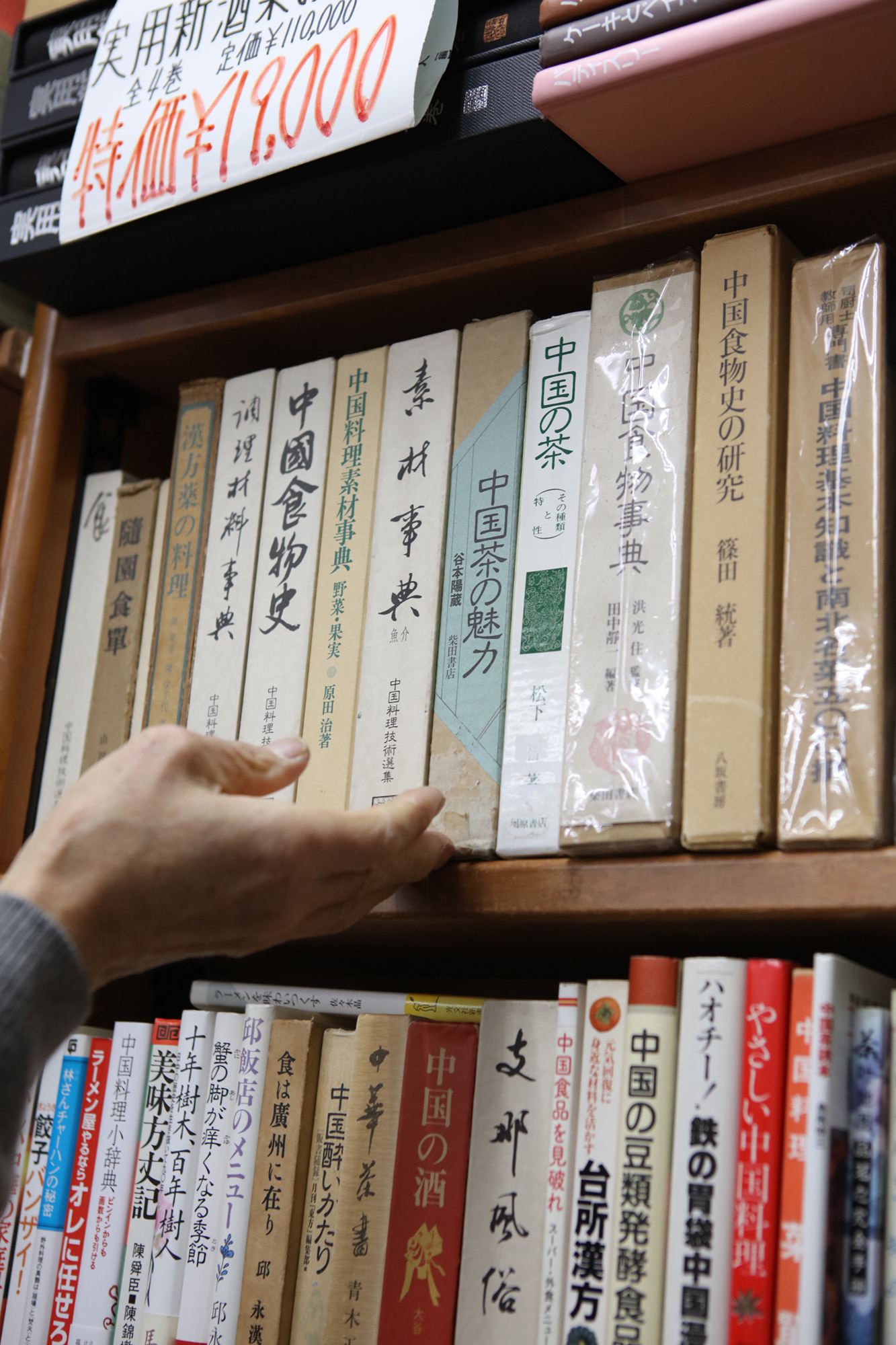

大正4年創業。今年で102年を迎える書店の名は、新潟の長岡出身の初代が悠久山という山の名からとったものだ。神保町に寺子屋のようなものがあったことから、一代目は教科書や学術書などを扱っていたのだそう。二代目は山の本を、現在、切り盛りをしている三代目は料理書を専門にしている。若旦那となる四代目は美術展の図録を専門にしていた。そういえば、今回取材させていただくにあたり、大きなウィンドーが印象的な店構えを改めて眺めていたら、店名を記した通り沿いにある看板の書店名の脇に、山岳、動植物、美術、料理書との言葉が添えられていた。20年以上通わせていただいているが、初めて見た。そしてそれがそれぞれの代で専門にされていたものだと知った。料理書が専門という三代目のお眼鏡に叶った本が収まっている棚が並ぶ私の好きな筋は、通りからお店に向かって左側に位置する入り口からすぐ右側に入ったところ。ワインやチーズに関する専門書や西洋料理に関するエッセイが数多く並んでいる。今でもときどき読み返したり、買い足すこともある辻調グループの創設者であり、フランス料理研究家でもある辻 静雄さんの食エッセイは、20代のとき、ここで初めて手にしたものだった。まだ見ぬ異国の華やかな料理にワクワクしたのも、ここで手にしたTIME LIFE BOOKSの「世界の料理」から。もちろん、日本料理や中華料理の類も並んで入るが、目に入ってくるほとんどは西洋もののように感じた。見た目も話し方も紳士で素敵な三代目のご主人は、いかにも料理をしそうだし、ワインやチーズにも詳しそうな雰囲気が漂っていた。それで三代目に、西洋料理の本が多いのは、ご自身がワインやチーズがお好きだったりするんですか?と訊いてみると、

大正4年創業。今年で102年を迎える書店の名は、新潟の長岡出身の初代が悠久山という山の名からとったものだ。神保町に寺子屋のようなものがあったことから、一代目は教科書や学術書などを扱っていたのだそう。二代目は山の本を、現在、切り盛りをしている三代目は料理書を専門にしている。若旦那となる四代目は美術展の図録を専門にしていた。そういえば、今回取材させていただくにあたり、大きなウィンドーが印象的な店構えを改めて眺めていたら、店名を記した通り沿いにある看板の書店名の脇に、山岳、動植物、美術、料理書との言葉が添えられていた。20年以上通わせていただいているが、初めて見た。そしてそれがそれぞれの代で専門にされていたものだと知った。料理書が専門という三代目のお眼鏡に叶った本が収まっている棚が並ぶ私の好きな筋は、通りからお店に向かって左側に位置する入り口からすぐ右側に入ったところ。ワインやチーズに関する専門書や西洋料理に関するエッセイが数多く並んでいる。今でもときどき読み返したり、買い足すこともある辻調グループの創設者であり、フランス料理研究家でもある辻 静雄さんの食エッセイは、20代のとき、ここで初めて手にしたものだった。まだ見ぬ異国の華やかな料理にワクワクしたのも、ここで手にしたTIME LIFE BOOKSの「世界の料理」から。もちろん、日本料理や中華料理の類も並んで入るが、目に入ってくるほとんどは西洋もののように感じた。見た目も話し方も紳士で素敵な三代目のご主人は、いかにも料理をしそうだし、ワインやチーズにも詳しそうな雰囲気が漂っていた。それで三代目に、西洋料理の本が多いのは、ご自身がワインやチーズがお好きだったりするんですか?と訊いてみると、

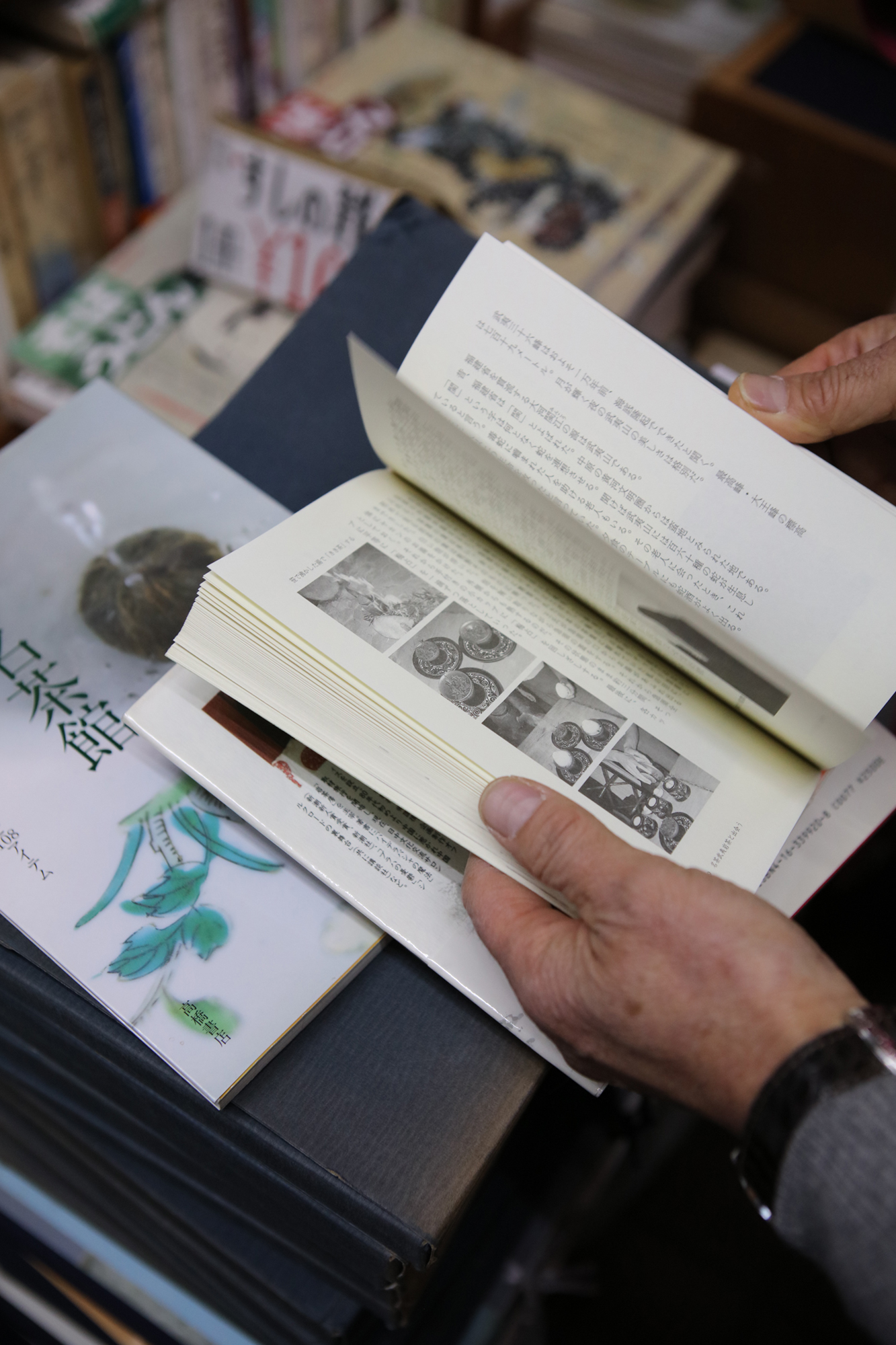

「料理はしないけれど、本を見るのは楽しいよね。ワインは好きで以前はよく飲んでいたけれど、最近は中国茶が好きでね。それに関するものを読むのもおもしろいんですよ」とのお返事。続けて「最近は岩茶にハマっていてね」と言って、本棚から左能典代さんの『中国名茶館』を取り出して見せてくれた。岩茶は岩茶でも三代目がお好きなのは“大紅袍”と呼ばれるお茶で、武夷四大名茶の筆頭に位置するものらしい。

「料理はしないけれど、本を見るのは楽しいよね。ワインは好きで以前はよく飲んでいたけれど、最近は中国茶が好きでね。それに関するものを読むのもおもしろいんですよ」とのお返事。続けて「最近は岩茶にハマっていてね」と言って、本棚から左能典代さんの『中国名茶館』を取り出して見せてくれた。岩茶は岩茶でも三代目がお好きなのは“大紅袍”と呼ばれるお茶で、武夷四大名茶の筆頭に位置するものらしい。

「中国茶はワインと考え方が似ていてね、香りや味わいもそうだけれど、土壌とかも大いに関係してくるんです。この“大紅袍”はね、武夷山の天心岩の一角に樹齢四百年の古木を三本だけ残している貴重なもので、毎年春に一度だけ茶摘みして製茶するんだそうですよ」

けれどもそれは皇帝の専用茶だったことから、別の高い岩の一角に二世の植樹と育成をした人がいた。三代目が開いたページに、岩というより切り立った崖の先端にちょこんと植えられた木が見えた。どこからどう登ったらこの崖の先にたどり着くのか、気が遠くなりそうな写真を見ながらそんなことを思った。「岩茶は、香りからして違うんです。百グラム一万円もするものもあるんですよ」と、うっとりした表情とゆっくりした口調で三代目の話は続いた。私はというと、ダンディな三代目の物事に対する造詣の深さに、さすが100年以上続く古書店のご主人らしいなぁと思うと同時に、百グラム一万円ってところが無性に響いてしまい、自分の下世話さを恥じた。

三代目の優しい声が音楽を奏でるようにふわふわと宙を舞う、背の高い本棚と本棚の間で、少しだけ顔を上げながら、三代目の指差す先の本を目で追った。細い棚の間の通路は、端から端まで普通に歩くと20歩ほどだろうか。両脇にぎっしり並ぶ料理書は、背表紙に記されたタイトルをなぞっていくだけでも一日中飽きることがないものばかりが並んでいた。

三代目の優しい声が音楽を奏でるようにふわふわと宙を舞う、背の高い本棚と本棚の間で、少しだけ顔を上げながら、三代目の指差す先の本を目で追った。細い棚の間の通路は、端から端まで普通に歩くと20歩ほどだろうか。両脇にぎっしり並ぶ料理書は、背表紙に記されたタイトルをなぞっていくだけでも一日中飽きることがないものばかりが並んでいた。

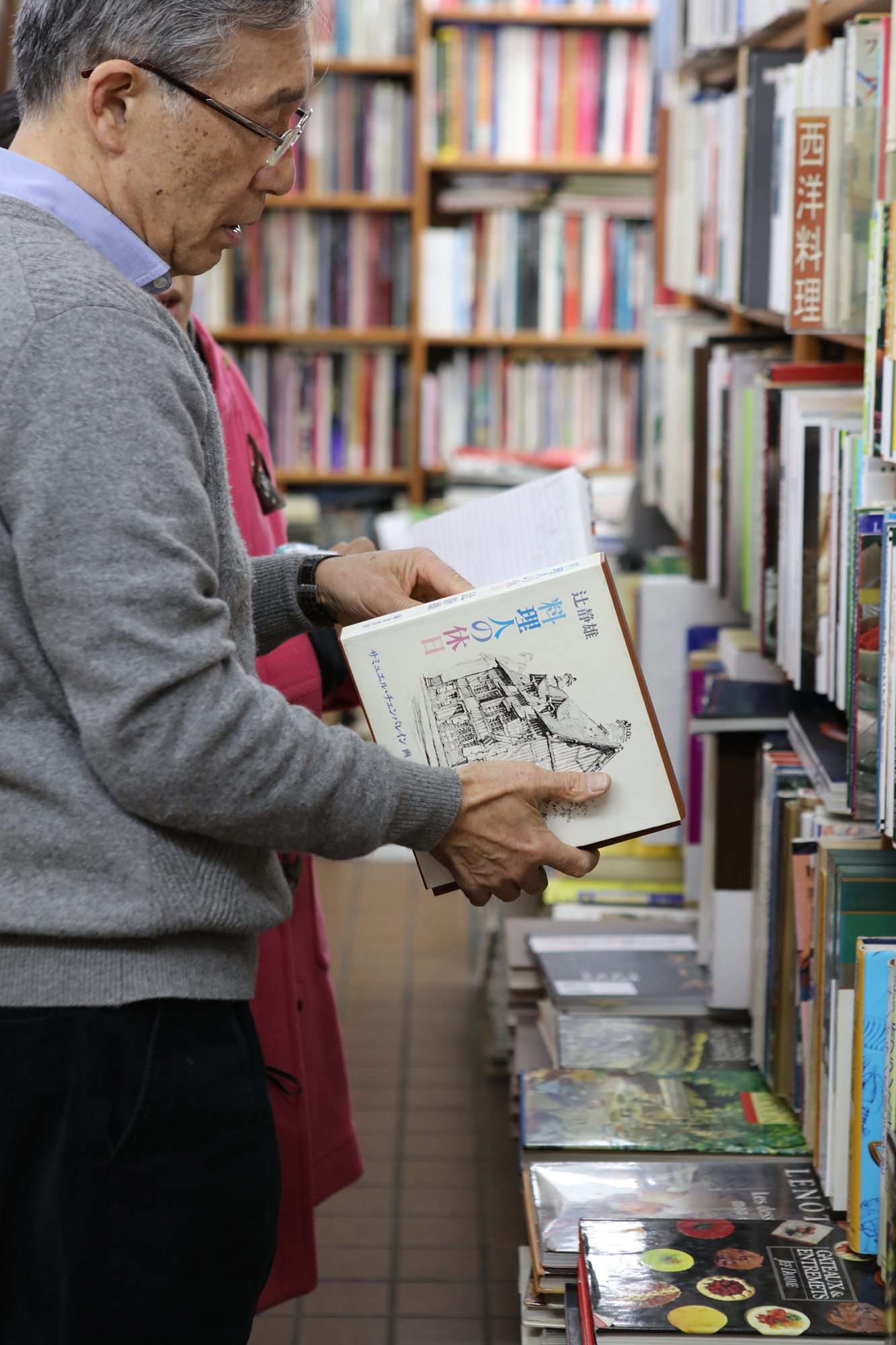

開店と同時の朝10時からの取材だったけれど、10分前にお店の前に到着するとすでに数人のお客さんが店内で本を開いていた。端から端まで置かれた本棚と、間にうず高く置かれた本の量のおかげで、決して広いとは言えなくなった店内を、互いに肩を反らせてよけあいながらすれ違う。お店をのぞくときは自分もお客だからか、こういった光景を外側から見ないし、何も思うこともない。その中に自分もいるからだろうけれど、こうして目の当たりにすると、朝から古書店がこんなにも混み合っていることが不思議に感じた。

「みなさん朝早いんですね」と言うと、「うちは毎日入荷があるからね」と三代目。用事があるときか、ぶらりと覗く以外になかったからか、毎日入荷があるとは考えてもみなかった。よくよく考えてみたら、古書だって流通しているわけだから、新しいものが入ってくるのは納得なのだが、毎日とは! いろいろお話を伺うと、思いもよらないことが出てくるからおもしろい。

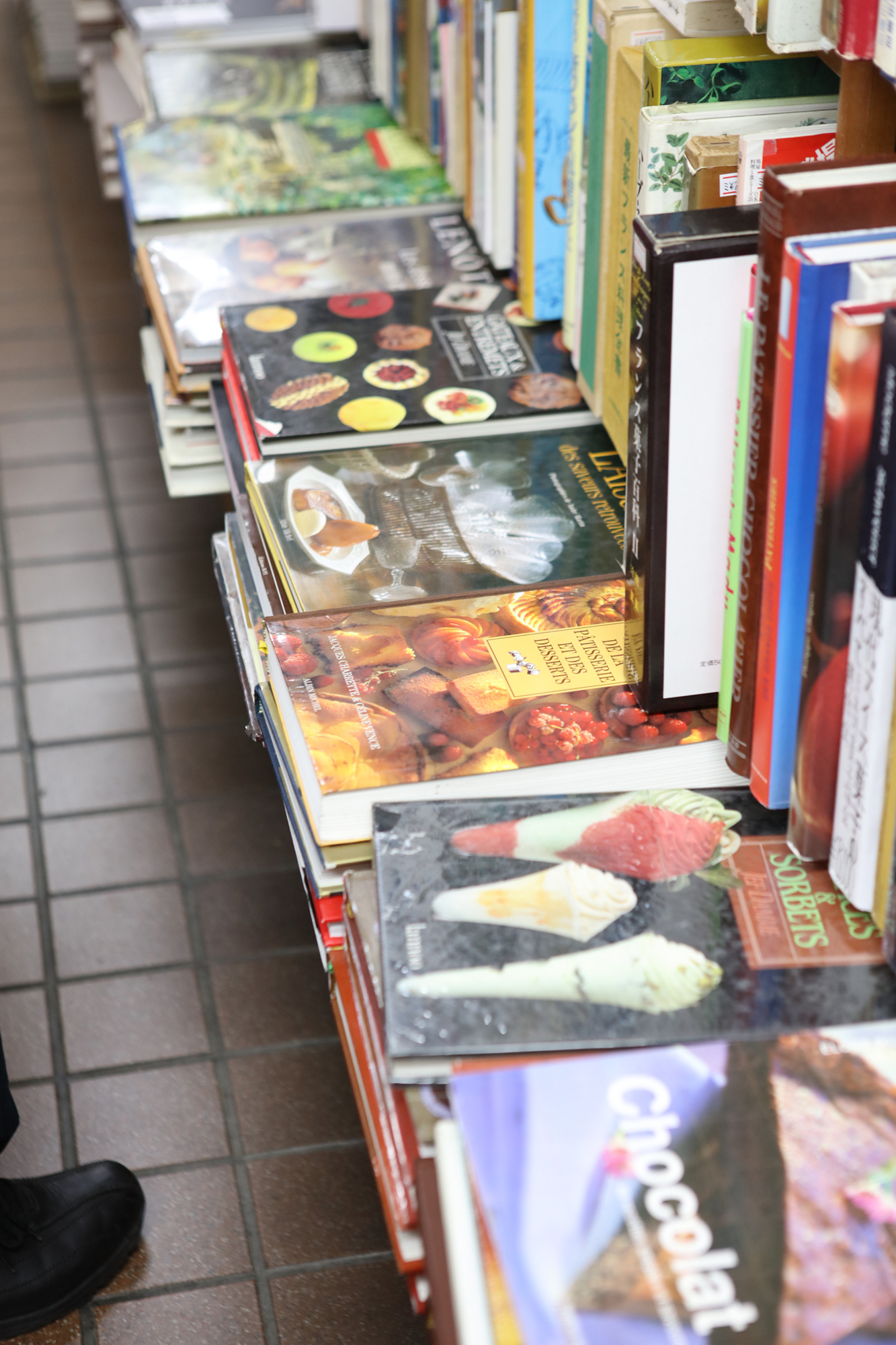

三代目の話は続き、1985年に文藝春秋から発売した、うさぎやイノシシ、牛の顔などリアルでセンセーショナルな食材と料理の写真が並ぶ、増井和子さんの『パリの味』や、1977年に発売した辻 静雄さんの『フランス料理研究』(限定1250冊のもの。ちょっとしたテーブルくらいある巨大な一冊)など、普段なかなかお目にかからないようなものが次々出てきた。結局、担当編集さんとカメラマンの公文さん、私の3人はそれぞれに、紹介してくださるものを次から次へと「これ、欲しいです!」と、巨大本以外は、ほぼ買い占めてしまった。紹介しているのにこんなに買ってしまっていいでしょうか?と、ふと不安に思い、三代目の顔を覗き込むと、またも紳士的な笑顔で「古書はまたまわってくるものですから大丈夫」と、言ってくださった。

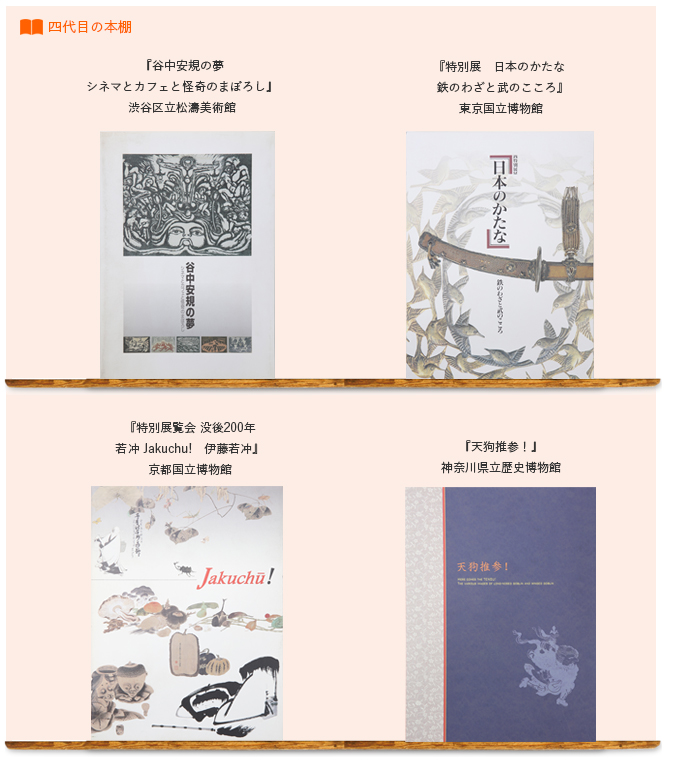

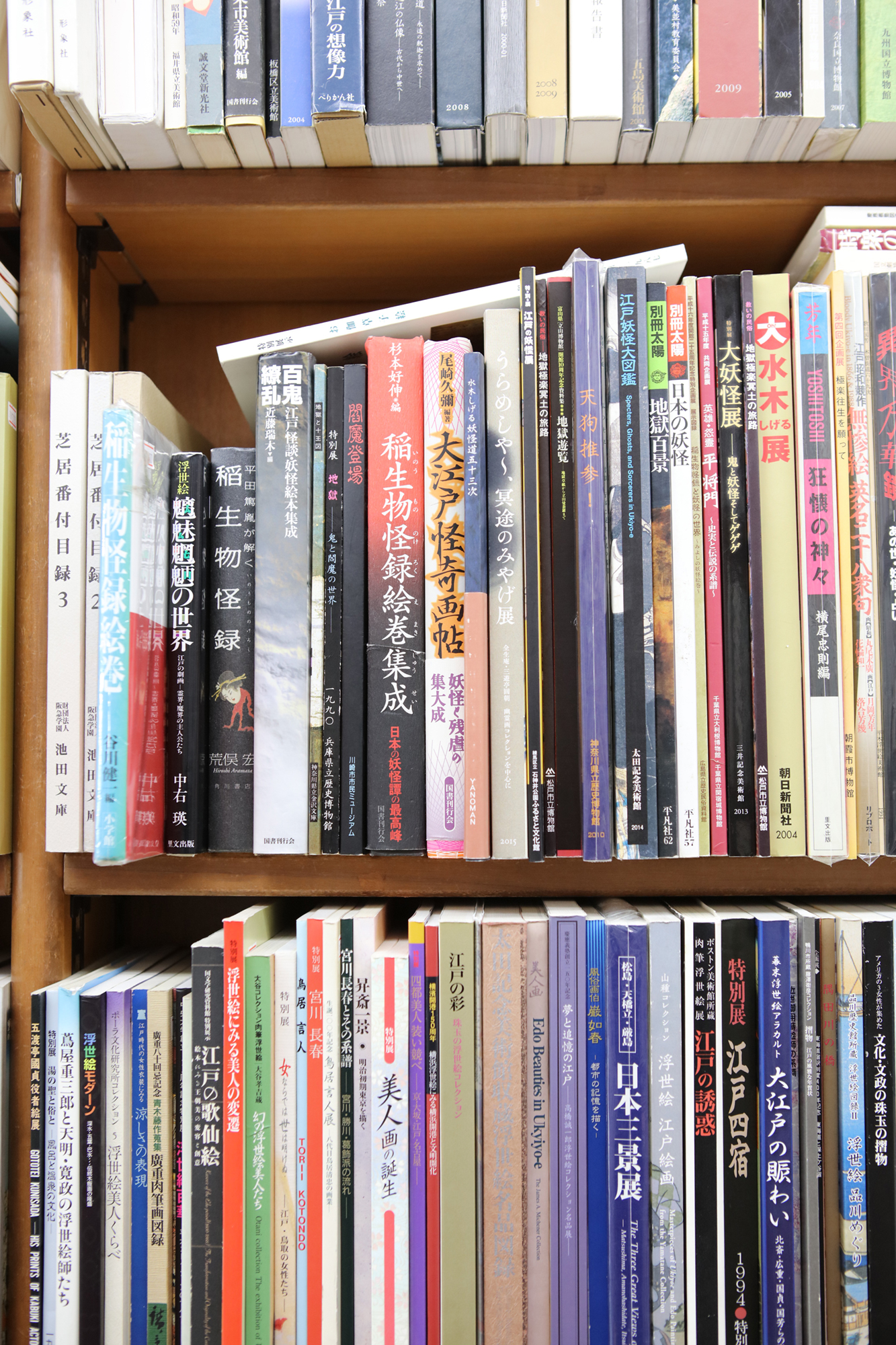

ほっと胸をなでおろし、今度は四代目が担当する美術書と展覧会の図録が並ぶ隣りの筋へとまわった。20年以上通っているが、実はこの筋に足を踏み入れたのは初めてのことだった。お気に入りは自分で探すのが私の基本。食べ物も、レストランも、旅に出るときも自分の足で探し、味わったものを大切にしてきた。だから、誰かの本を読んで行ってみたこともなかったし、オススメのレストランの話も聞いているようで聞いていないと友人たちに叱られるくらい。申し訳ないのだが自分で選んだもの以外、興味がなかった。けれどもここ数年、レストランや食べ物に関しては相変わらずだけれど、年のせいもあるのか、本やコスメなど、物に対しては人のオススメを試してみるおもしろさを知った。きっかけは、高山なおみさんと『ダ・ヴィンチ』という本の雑誌で、本とそれにまつわる「はなべろ読書記」という本の話と料理の連載をしていたことからだった。毎回、高山さんが出してくる本を読んでからでないと、次の撮影には臨めない。内容を理解していないと作る料理も背景もわからないから、仕事にならなかったのだ。最初は、仕事の資料として読んでいたが、いつしかそれを課題図書を手渡されるように、待っている自分がいることに気づいた。自分では選ぶことのない本への誘いは、ページをめくるたびに知らない自分に出会うようで、ドキドキした。自分はこういうのも好きだったのか、と何度あらためて思ったことか。だから、新しい本棚の筋に立ったときは、どんな自分に出会えるのかとワクワクした。ところが、なんとまぁビックリ。これまで見ていなかったことが不思議なくらい、もともと好きな世界のことだったのだ。棚に並んでいたのは地獄絵図や天狗、龍の天井絵などといった展示の図録。つい先日も京都で地獄絵図を見てきたばかりだった私は、呼ばれたような棚の並びに目を見開き、ポカンと口まで開いていたらしい。とはいえ、天狗の展覧会だなんて見たことも、聞いたこともないものも並んでいた。わかってはいたけれど、世の中はまだまだ知らないことだらけだ。ネット上で流れ出ては消えていくようなものではない、ページをめくることでわかる、刻み込まれた文字と写真にある揺るぎない証のようなものを、もっともっと自分の目で見て、体に沁み込ませたいと思った。

ほっと胸をなでおろし、今度は四代目が担当する美術書と展覧会の図録が並ぶ隣りの筋へとまわった。20年以上通っているが、実はこの筋に足を踏み入れたのは初めてのことだった。お気に入りは自分で探すのが私の基本。食べ物も、レストランも、旅に出るときも自分の足で探し、味わったものを大切にしてきた。だから、誰かの本を読んで行ってみたこともなかったし、オススメのレストランの話も聞いているようで聞いていないと友人たちに叱られるくらい。申し訳ないのだが自分で選んだもの以外、興味がなかった。けれどもここ数年、レストランや食べ物に関しては相変わらずだけれど、年のせいもあるのか、本やコスメなど、物に対しては人のオススメを試してみるおもしろさを知った。きっかけは、高山なおみさんと『ダ・ヴィンチ』という本の雑誌で、本とそれにまつわる「はなべろ読書記」という本の話と料理の連載をしていたことからだった。毎回、高山さんが出してくる本を読んでからでないと、次の撮影には臨めない。内容を理解していないと作る料理も背景もわからないから、仕事にならなかったのだ。最初は、仕事の資料として読んでいたが、いつしかそれを課題図書を手渡されるように、待っている自分がいることに気づいた。自分では選ぶことのない本への誘いは、ページをめくるたびに知らない自分に出会うようで、ドキドキした。自分はこういうのも好きだったのか、と何度あらためて思ったことか。だから、新しい本棚の筋に立ったときは、どんな自分に出会えるのかとワクワクした。ところが、なんとまぁビックリ。これまで見ていなかったことが不思議なくらい、もともと好きな世界のことだったのだ。棚に並んでいたのは地獄絵図や天狗、龍の天井絵などといった展示の図録。つい先日も京都で地獄絵図を見てきたばかりだった私は、呼ばれたような棚の並びに目を見開き、ポカンと口まで開いていたらしい。とはいえ、天狗の展覧会だなんて見たことも、聞いたこともないものも並んでいた。わかってはいたけれど、世の中はまだまだ知らないことだらけだ。ネット上で流れ出ては消えていくようなものではない、ページをめくることでわかる、刻み込まれた文字と写真にある揺るぎない証のようなものを、もっともっと自分の目で見て、体に沁み込ませたいと思った。

四代目がお店に入ったときは、ちょうど世の中に展覧会が増えていった頃。70年代にはまだ難しかったカラー印刷も、ようやく美しく印刷される技術が発達し、図録の充実も目覚ましかったという。

四代目がお店に入ったときは、ちょうど世の中に展覧会が増えていった頃。70年代にはまだ難しかったカラー印刷も、ようやく美しく印刷される技術が発達し、図録の充実も目覚ましかったという。「図録は見ていて楽しいというのもありました。でも、どうせやるなら一番を目指したいと思ったんです。それで絵など平面の図録から入っていったんですけれど、立体にも虜になり、今度は図録に載っている実物へと、どんどんきっかけをもらって、今もその先へとますますつながっている感じです」

四代目の、お客さまが私にとっては先生のようなもの。○○を探して欲しいという依頼から自分が勉強することになる流れが多く、そこからさらにまた広がっていく、との話を聞きながら、なるほどなぁと“常に勉強”という心意気に頭がさがる思いだった。

先日京都の地獄絵図は撮影不可だったこともあり、どんなものが載っているのか、もう一度この目で確かめたいと思い、図録に手をかけた瞬間、電話が鳴った。地獄絵図の図録を探しているという大学の先生からの電話だった。不思議なタイミングにひやっとし、運ばれていってしまった地獄絵図を横目で見た。まだ見なくてもいいってことだろうか!?

それでもう一冊気になっていた、1986年に根津美術館で催された『龍虎の世界』の図録を購入することにした。何と言っても龍は私にとってまだ好きな理由が解明できてないものの一つなのだから、見ないわけにはいかない。この図録から何かがわかるかも!? なんて根拠のない思いから手にとってみた。家に帰って開いてみて、やっぱりな、と思った。惹かれる理由は解明されなかったけれど、背筋がゾクッとする凄みと迫力ある絵や立体が満載だった。直感とタイミングはいつ何時も大切だ。

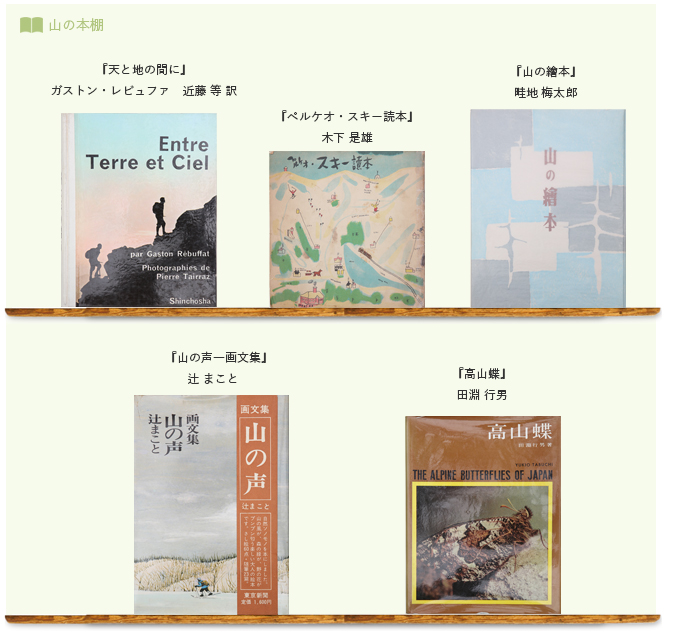

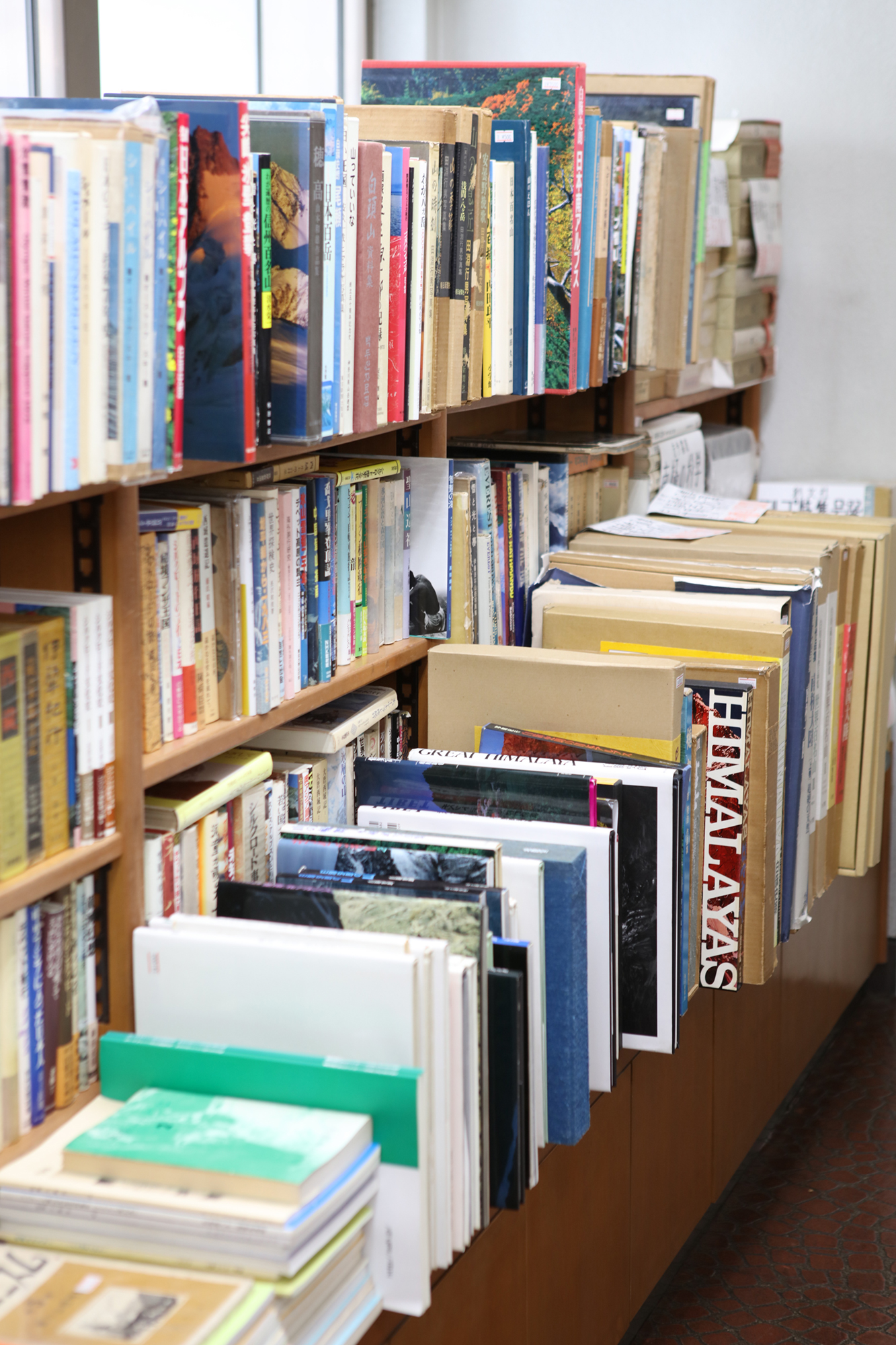

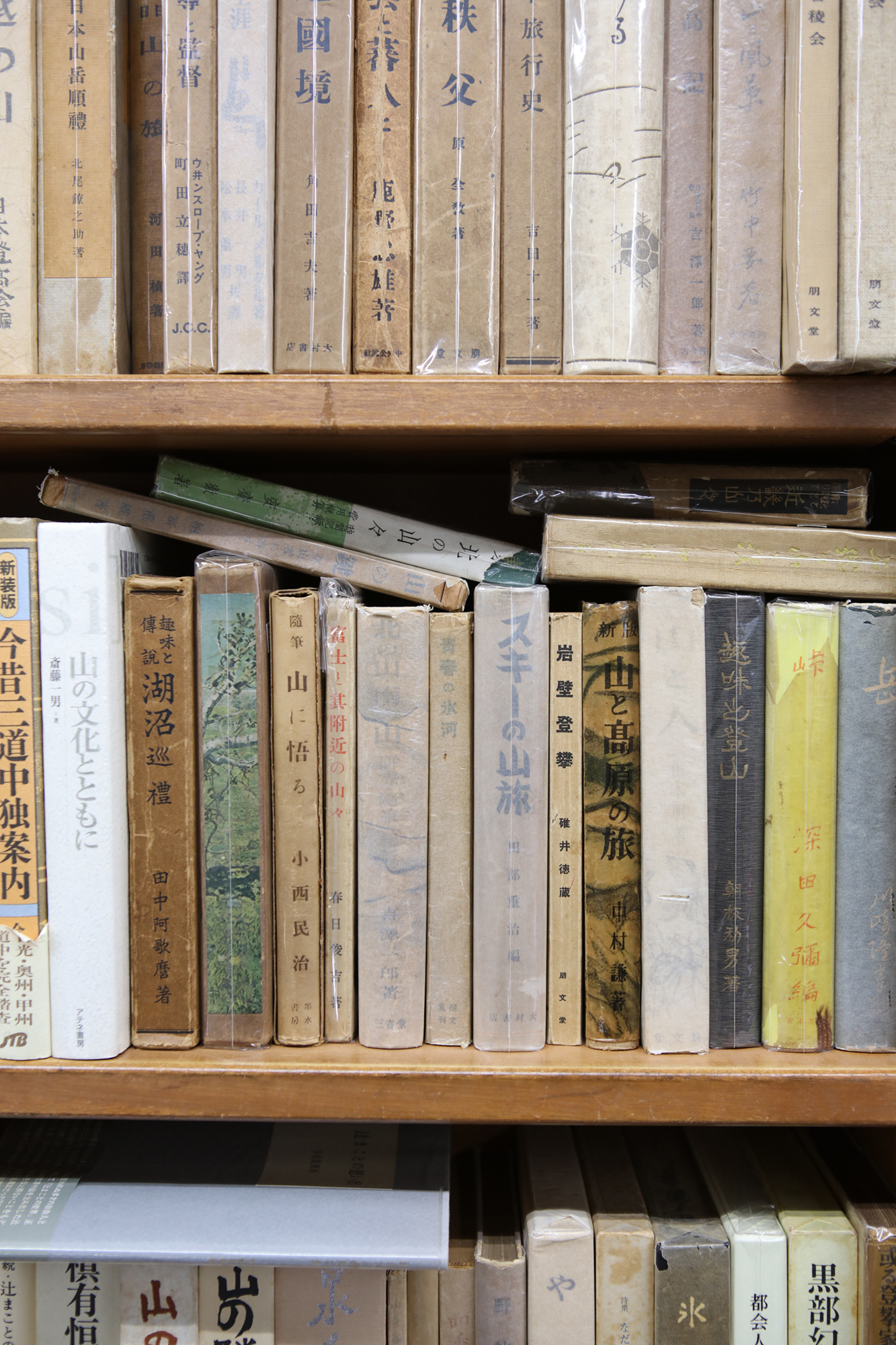

編集・村上さんの「山の本も見たいです!」という言葉を受け、四代目は二階にまとめられた山の本も説明してくださった。二代目が山の本をやっていたのは、山岳文学が増えてきた頃。畦地梅太郎さんや辻まことさんなど、人気の山の作家たちの画文集は、今見てもまったく古びた感じがしない。むしろ、新鮮ささえ感じる。四代目がお気に入りとして選んでくれた、1955年に発売された畦地梅太郎さんの『山の絵本』は、描かれた山の形や色、紙質まで、どれも本人が描く山男同様、愛らしく、優しくも厳しい山の空気をまとっていて、ため息ものだった。一枚ずつページをめくってもらうたび、皆から声にならない、小さな「あー」とか、「ほー」とか、「ひゃー」といった声がかすかに漏れた。限定80冊、50万円。カメラマンの公文さんと編集の村上さんは、「いいですね〜。50万か〜。頑張れなくはないですね」などと、一瞬、買うのかな!? と思うような言葉を連発していた。やるときはやる二人なので、もしかしたら!? と、内心ドキドキしてしまったが、皆、踏みとどまった。誰か暴走して欲しかったなぁ。

四代目に紹介していただいた山の本の中に、1963年に刊行された伝説的な登山家、ガストン・レビュファの、アルプスの美しさと山岳の記録映画としても知られる『天と地の間に』があった。装丁の美しさに惹かれ、ページをめくると、槍のように尖った崖の先に登った人の写真が目に入ってきた。どこかで見たことあるなぁと考える間もなく、三代目が勧めてくれた本の、岩茶が茂る切り立った岩の写真がフラッシュバックした。偶然とは思えぬ、親子のセレクト。頂点を目指す古書店主たちの生き様を垣間見たような瞬間。自然と手を伸ばした選書には、二人の底にある思いが込められていたように感じた。

四代目に紹介していただいた山の本の中に、1963年に刊行された伝説的な登山家、ガストン・レビュファの、アルプスの美しさと山岳の記録映画としても知られる『天と地の間に』があった。装丁の美しさに惹かれ、ページをめくると、槍のように尖った崖の先に登った人の写真が目に入ってきた。どこかで見たことあるなぁと考える間もなく、三代目が勧めてくれた本の、岩茶が茂る切り立った岩の写真がフラッシュバックした。偶然とは思えぬ、親子のセレクト。頂点を目指す古書店主たちの生き様を垣間見たような瞬間。自然と手を伸ばした選書には、二人の底にある思いが込められていたように感じた。

追記:当初、取材をお願いするにあたってご自宅の本棚を見せていただければとお願いをした。が、家の本棚も、お店もほぼ変わらないのでというお返事をいただき、それに感銘を受けた。そんな書店だからこそ、通い続けてしまうのだろう。売るためだけではなくて、自分たちが心底好きになって、そこから始まる本棚の並び。ここまで大きな古書店でそれを実現し、しかも100年以上も続いているのだから、この思いを知らず知らずに受け、引き込まれている人たちが大勢いるに違いない。そういう私もその一人だ。最後に「お店とご自宅が同じような本棚となると、好きなものを手放す(売り物にする)のは辛くないですか?」と、三代目に訊ねると、「うちは中継地点だからね。いいなと思っても、ぱらっと読んでリリースします。そこに執着はないですよ」とさらり。さすがのお答えに、私はただうなづき、愚問だったと気づいた脳からの指令で、体が熱くなってくるのを抑えるのに必死だった。