第11回 カメラマン 長嶺輝明さん

本棚の取材依頼をすると「僕!? 僕の本棚には写真集しかないですよ」との返事。「いいですよ。どうぞよろしくお願いします」と応え、当日、うかがってみると「やっぱり、自分の人生に影響を与えたとかそういう本のほうがいいかな?」と、真面目な性格ゆえ、ちゃんと考えてくださっていた。

長嶺輝明さん、60歳を優に超えた今も現役で活躍しているカメラマン。私の憧れというか、こういう仕事をしたいと思ったきっかけとなった料理本を世にたくさん送り出してきた、いわば今の料理本のベースをつくってきた先駆者のような人だ。もう20年以上も前にはじめてお仕事させていただいて以来、ずっとお世話になっている。今回、長嶺さんの本棚をあらためて見てみたいと思ったのは、私が20代後半のときに何かの企画の打ち合わせの際に見せてもらった、アメリカの風景写真集、数冊が印象的だったから。そこには映画やテレビでもなかなか目にすることのないアメリカがあった。そろそろ50歳になろうかという私くらいの年齢を最後に、アメリカのカルチャーに対する憧れのようなものを持っている世代は終わったといっても過言ではないと思う。当たり前といえば、当たり前だ。なかなか目にすることのできなかった海外は、あっという間に身近になり、インターネットで調べれば、なんでもわかるし、見ることもできる。グーグルマップを開けば、まるでその地を歩いているかのごとく世界の地が詳細にわかる。けれどもそれはあくまでも架空のこと、機械の中でのことだし、見たものすべてが実感として自分のなかに残るかどうかは謎だ。人それぞれだと言ってしまえば、簡単なのだろうけれど、それもなんだかな、と思ったり。

長嶺さんがその写真集を見せてくれたのは、まだ、携帯電話を一人一台持つのもままならない頃のことだった。青白い光の中で消え入りそうな赤いネオンを放つモーテルのサインと古いアメ車。道はずーっと遠くまでのびていて、人影もない。さみしいけれど、なぜだか希望に満ち溢れているようなその写真は、以来私の心の片隅に小さな居場所をつくった。それをもう一度見てみたいという思いと、この企画の撮影を担当しているカメラマンの公文美和さんが長嶺さんのお弟子さんだったということもあり、「長嶺さんの本棚ってどうだった?」と聞いたところから話は始まった。「すごいいっぱい、いい写真集があったはず。私も久しぶりに見てみたい!」と公文さん。

長嶺輝明さん、60歳を優に超えた今も現役で活躍しているカメラマン。私の憧れというか、こういう仕事をしたいと思ったきっかけとなった料理本を世にたくさん送り出してきた、いわば今の料理本のベースをつくってきた先駆者のような人だ。もう20年以上も前にはじめてお仕事させていただいて以来、ずっとお世話になっている。今回、長嶺さんの本棚をあらためて見てみたいと思ったのは、私が20代後半のときに何かの企画の打ち合わせの際に見せてもらった、アメリカの風景写真集、数冊が印象的だったから。そこには映画やテレビでもなかなか目にすることのないアメリカがあった。そろそろ50歳になろうかという私くらいの年齢を最後に、アメリカのカルチャーに対する憧れのようなものを持っている世代は終わったといっても過言ではないと思う。当たり前といえば、当たり前だ。なかなか目にすることのできなかった海外は、あっという間に身近になり、インターネットで調べれば、なんでもわかるし、見ることもできる。グーグルマップを開けば、まるでその地を歩いているかのごとく世界の地が詳細にわかる。けれどもそれはあくまでも架空のこと、機械の中でのことだし、見たものすべてが実感として自分のなかに残るかどうかは謎だ。人それぞれだと言ってしまえば、簡単なのだろうけれど、それもなんだかな、と思ったり。

長嶺さんがその写真集を見せてくれたのは、まだ、携帯電話を一人一台持つのもままならない頃のことだった。青白い光の中で消え入りそうな赤いネオンを放つモーテルのサインと古いアメ車。道はずーっと遠くまでのびていて、人影もない。さみしいけれど、なぜだか希望に満ち溢れているようなその写真は、以来私の心の片隅に小さな居場所をつくった。それをもう一度見てみたいという思いと、この企画の撮影を担当しているカメラマンの公文美和さんが長嶺さんのお弟子さんだったということもあり、「長嶺さんの本棚ってどうだった?」と聞いたところから話は始まった。「すごいいっぱい、いい写真集があったはず。私も久しぶりに見てみたい!」と公文さん。

こざっぱりと整理されたリビングから奥の奥へ進むと、パソコンやスキャナーなどといった機械がぎっしり脇をかためた仕事部屋の壁際に大きな本棚が2つ。「ここには料理本はないけど、いい?」長嶺さんは編集者よろしく、今日の撮影の内容構成を気にしてくださっている様子。けれども私も、公文さんもその言葉を聞きつつも、目の前に現れた巨大な本棚をすでに食い入るように見入っていたのだ。長嶺さんは私たちの行動を気にすることなくこう続けた。「ここはインテリジェントルームだからね、ほとんどが写真集。仕事柄買っていたというより、人生的に必要で買っていたんだよ。でも買っても一回くらいしか見てないものもあるかもね、笑」

こざっぱりと整理されたリビングから奥の奥へ進むと、パソコンやスキャナーなどといった機械がぎっしり脇をかためた仕事部屋の壁際に大きな本棚が2つ。「ここには料理本はないけど、いい?」長嶺さんは編集者よろしく、今日の撮影の内容構成を気にしてくださっている様子。けれども私も、公文さんもその言葉を聞きつつも、目の前に現れた巨大な本棚をすでに食い入るように見入っていたのだ。長嶺さんは私たちの行動を気にすることなくこう続けた。「ここはインテリジェントルームだからね、ほとんどが写真集。仕事柄買っていたというより、人生的に必要で買っていたんだよ。でも買っても一回くらいしか見てないものもあるかもね、笑」本棚から何冊か取り出しながら、「若い時はお金がないから吟味して、考え抜いて買ったよ。3000円で買ったものが今じゃ10万なんてものもある。こっちは3000円でも当時はずいぶん思い切って買ったんだけどな」と言うと、勝手に本棚から写真集を引っ張り出して見ている私たちに、「美和ちゃん、写真はちゃんと撮っている?」「赤ちゃん(私のことです)はメモをとってる?」と、気にしている。そのたびに公文さんと私は口を揃えて「大丈夫です、ちゃんとやってます」と、応えたけれど、目も心も手にしている写真集に釘付けだった。

長嶺さんは大学卒業後、カメラマンになる前の数ヶ月間だけアパレルメーカーの会社員だったことがある。カメラマンへと転身したのは、偶然にも時代性をもった写真集を見てしまったからだそうだ。

「写真も詩みたいなところがあるからね、とてもシンプル。些細なというか、ありふれたものが写っているから」そう言いながらページをめくっていたのは1974年に発売された、高梨 豊氏の『都市へ+東京人』。長嶺さん曰く、これがコンポラ写真。なんでもない社会的風景をロックなテイストで撮ったもの、らしい。オフクライマックス、いやらしく言うと“寸止め”みたいなもの。というけれど、私にはその意味合いも雰囲気もまったく理解できなかった。モノクロームの写真に写るものは、確かに何気ない町の風景。というか、様子。何気ないけれど時代もあるのか、街の雰囲気がどこかしらもの悲しく見える。本のカバーには豪勢にカーブミラーが貼り付けられている。内容云々より、単純にこんなこと(カバーに鏡をつけること)ができる時代だったんだなぁと、そこに感心してしまった。

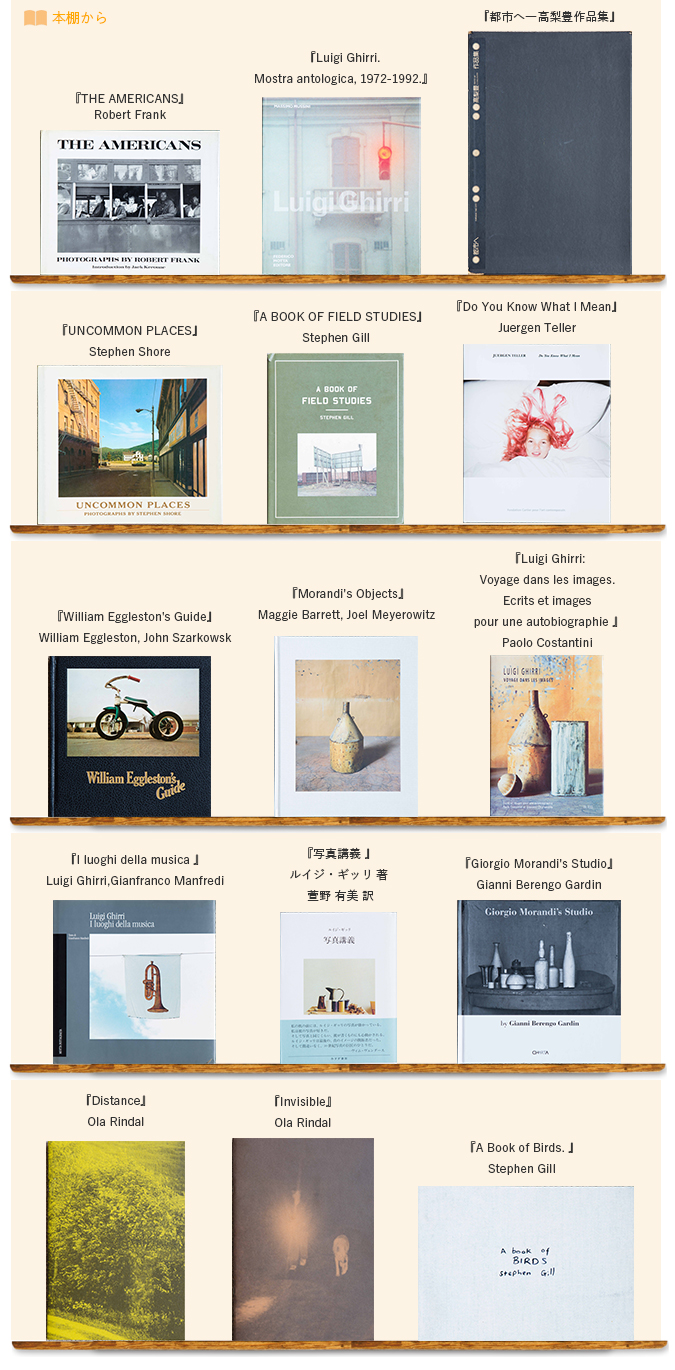

「写真も詩みたいなところがあるからね、とてもシンプル。些細なというか、ありふれたものが写っているから」そう言いながらページをめくっていたのは1974年に発売された、高梨 豊氏の『都市へ+東京人』。長嶺さん曰く、これがコンポラ写真。なんでもない社会的風景をロックなテイストで撮ったもの、らしい。オフクライマックス、いやらしく言うと“寸止め”みたいなもの。というけれど、私にはその意味合いも雰囲気もまったく理解できなかった。モノクロームの写真に写るものは、確かに何気ない町の風景。というか、様子。何気ないけれど時代もあるのか、街の雰囲気がどこかしらもの悲しく見える。本のカバーには豪勢にカーブミラーが貼り付けられている。内容云々より、単純にこんなこと(カバーに鏡をつけること)ができる時代だったんだなぁと、そこに感心してしまった。 そのあとも自分がカメラマンになろうと思ったきっかけとなったRobert Frankの『THE AMERICANS』や、野球の練習をする人、映画館など、80年代の日常を写したSTEPHEN SHORE の『UNCOMMON PLACES』や、長嶺さんの本棚内で何冊もこの名を見た『Luigi Ghirri』などをめくりながら話は続いた。

そのあとも自分がカメラマンになろうと思ったきっかけとなったRobert Frankの『THE AMERICANS』や、野球の練習をする人、映画館など、80年代の日常を写したSTEPHEN SHORE の『UNCOMMON PLACES』や、長嶺さんの本棚内で何冊もこの名を見た『Luigi Ghirri』などをめくりながら話は続いた。街でイヤホンをしている人やカートを押している人、美術館の警備員が写るSTEPHEN GILLの『A BOOK OF FIELD STUDIES』をめくりながら、長嶺さんの話も、写真集の良さもどうにか理解しようとする私を諭すように長嶺さんは続ける。「何が良くて、じゃない。そうだなぁ、音楽と一緒だよ。感じられればいい。今は、素人が撮る写真より意図的にヘタな写真を撮るプロが増えてきている。それもそういうことの表れかもね。赤ちゃん(私のことです)が見ているその写真集だって特別なものと思わず、ただの都市カタログとして見れば、なんていうことはないでしょ?」

なるほど。気負いすぎていたのかもしれない。20年くらい前のあの時と同じように、ただひたすら景色として見て、いいなと思えたらそれでいいのか。難しい話すぎたかと気にしてくれたのか、「こんな写真ばっかりじゃなくて”腰痛の治し方”とか”葬儀の出し方”とかね、そういう新書もよく買うし、読むよ」と言い、長嶺さんは笑った。

少しほっとした私は「本を読むときのお供はなんですか?」と、おもむろに毎号の必須事項を聞いてみた。すると「お供!?」と、すっとんきょうな声で、なんのことやらという返答がかえってきたので、「例えば、柿ピーを食べながらビールを飲んで、とか、コーヒーがないと、とかあるじゃないですか?」と説明すると、「何も食べないよ。だって写真集が汚れるから」とあっさり。ごもっとも、です。

少しほっとした私は「本を読むときのお供はなんですか?」と、おもむろに毎号の必須事項を聞いてみた。すると「お供!?」と、すっとんきょうな声で、なんのことやらという返答がかえってきたので、「例えば、柿ピーを食べながらビールを飲んで、とか、コーヒーがないと、とかあるじゃないですか?」と説明すると、「何も食べないよ。だって写真集が汚れるから」とあっさり。ごもっとも、です。「ちょうどいい、ケーキを焼いておいたから休憩しよう。出した本は棚にしまって」そう言って自身が焼いたというレモンパウンドケーキを切り分け、コーヒーをいれてくれた。そのおいしかったこと! カメラだけではなく、おしゃれなおじさんだっただけではなく、こんなワザまで持ち合わせていたとは……。

そうだ、そうだ。感じられればいいのだ。と、取材を終えた気でいた私に「続きを話すから仕事部屋に戻ろう」と、長嶺さん。話はまだ続いていたのだ。な、長い!

仕事部屋に戻り、再び話が始まった。最初に出てきたのは、かつてはマーク・ジェイコブス、今はルイ・ヴィトンの広告写真を撮っている90年に特に人気だったというJUERGEN TELLERの写真集。その名も『JUERGEN TELLER』。自分自身のポートレートも、目を見開いたベイビーもなんだか凄みを帯びていてこちらに迫ってくるようなリアルな勢いに、見ていて苦しくなってきた。「変なものに目がいくって大変なことなんだよ。労力がいる。それでいてどこまでも私的に隙間を見て撮っていく。目にすることはあっても、見るってことをしないでしょ。写真集を見るっていうのはそういう意味で、今まで見てこなかったものが見える時間でもあるんだよ。」

仕事部屋に戻り、再び話が始まった。最初に出てきたのは、かつてはマーク・ジェイコブス、今はルイ・ヴィトンの広告写真を撮っている90年に特に人気だったというJUERGEN TELLERの写真集。その名も『JUERGEN TELLER』。自分自身のポートレートも、目を見開いたベイビーもなんだか凄みを帯びていてこちらに迫ってくるようなリアルな勢いに、見ていて苦しくなってきた。「変なものに目がいくって大変なことなんだよ。労力がいる。それでいてどこまでも私的に隙間を見て撮っていく。目にすることはあっても、見るってことをしないでしょ。写真集を見るっていうのはそういう意味で、今まで見てこなかったものが見える時間でもあるんだよ。」

長嶺さんが撮影してきた料理の写真は、かわいいだけじゃなかった。なんというか、ドンと突き出されたような強さがあり、パンチがきいていた。ふわりとした空気をまとっていたかというと、決してそうではなかったように思う。アメリカのダイナーでカウンターに置かれていたドーナッツも、フリルのエプロンをつけたウェイトレスのおばちゃんも、ハワイでともに撮影取材したふわふわのパンケーキも、かわいいだけじゃなかったのはこんな一面が、言わば隙間のようなものがそこに小さく覗いていたからなんだろうか。子どもの頃からありそうでなさそうな話が好きだったという長嶺さん。自分の能力と好き、嫌いは関係しているとも言っていた。それで唯一自分が持っているものと考えたとき浮かんだのは“おしゃれ”だったそうだ。大学ではマルクスよろしく、バリバリ経済学をやっていたけれど、ピンとこなかったこともあり、ファッションの道へ進んだ。ところがそれも違った。それで写真へと転身。自身は「結局、写真も商業的にいっちゃったからなぁ」というけれど、私からすれば、その写真を見てカメラマンになったり、本づくりにあこがれた人もたくさんいたのでは、と思う。特に忘れられないのは、前回ご登場いただいたハギワラトシコさんの著書『東京エスニック読本』。日本でもこんな本が出せるんだ! と思ったものだ。そういうと、「あれはね、神様が降りてきて撮影してくれたような不思議な時だったね」とニンマリ笑った。

写真集の話はここまで。わかったようでわからなかった。わからなかったようでわかった写真集の話。家に帰り、自分の本棚を見直してみたら、偶然にも長嶺さんちの本棚で見かけたJoel Meyerowitzの『A SUMMER’S DAY』(1987年)が刺さっているのが目に付いた。ダンナに「これ、いつ買ったの? 」と訊くと、「え? それは、かおりのだよ」との返事。なんだ、私も感じて買っていたんじゃん、写真集。と思いながらページをめくり、見覚えのない写真を見て気づく。買ったまま、見ていなかったんだ、きっと、笑。

写真集の話はここまで。わかったようでわからなかった。わからなかったようでわかった写真集の話。家に帰り、自分の本棚を見直してみたら、偶然にも長嶺さんちの本棚で見かけたJoel Meyerowitzの『A SUMMER’S DAY』(1987年)が刺さっているのが目に付いた。ダンナに「これ、いつ買ったの? 」と訊くと、「え? それは、かおりのだよ」との返事。なんだ、私も感じて買っていたんじゃん、写真集。と思いながらページをめくり、見覚えのない写真を見て気づく。買ったまま、見ていなかったんだ、きっと、笑。