第6回 モーネ工房 井上由季子さん、井上正憲さん

先輩夫婦の言葉は、ときどき心の奥底にドシンと錘を置かれたような重みと、何とも言い難い切なさを孕んでいるときがある。けれどもそれは決して悲しいとかではなく、自分が見てきた先輩の知らなかった一面を見たときや、首が折れるほど、うなづきたくなるようなことだったりするのだ。京都の二条城近くでものづくりの学校というか、寺子屋的な活動と発信をしている「モーネ工房」という場とギャラリーを営む、井上由季子さんと井上正憲さん。京都市立芸術大学時代の先輩、後輩という二人は、それぞれメーカーでデザインの仕事をされた後、まずは奥さんの由季子さんが「モーネ」という名で、ご自身のデザイン事務所を設立した。今から15年前のことだ。その後、ご主人が早期退職され、由季子さんとともにモーネを切り盛りしている。

寺子屋という名で誰でもものづくりができること、日々の暮らしをもっと楽しくするための目線の先の置き方、見方など、何気ないけれど、気づかなければ通り過ぎてしまうような、けれども気づいたことで何百倍も世界が変わる、というおもしろい授業を上は60歳近い大人から下は4〜5歳の子供にまで、と幅広くされている。

私は先に、ある雑誌の仕事で由季子さんに出会った。あれから10年以上。いつでも由季子さんは、思いついたこと、夢中になっていることなどを子供のように目を輝かせ、早口に、息継ぎするのも忘れているんじゃないかと心配するほど、熱をもって話してくれる。そのたびに私は、その熱いマグマを真っ向から受け止めるので火傷寸前。けれどもそのマグマがじわじわと温湿布のごとく効いてきて、むくむくと由季子さんの熱き思いをかたちにしたくなるのだ。そんなわけで由季子さんとはご自身の著書やデザインのほうのお仕事も含め、10冊近くもの単行本のお仕事をさせていただいている。

寺子屋という名で誰でもものづくりができること、日々の暮らしをもっと楽しくするための目線の先の置き方、見方など、何気ないけれど、気づかなければ通り過ぎてしまうような、けれども気づいたことで何百倍も世界が変わる、というおもしろい授業を上は60歳近い大人から下は4〜5歳の子供にまで、と幅広くされている。

私は先に、ある雑誌の仕事で由季子さんに出会った。あれから10年以上。いつでも由季子さんは、思いついたこと、夢中になっていることなどを子供のように目を輝かせ、早口に、息継ぎするのも忘れているんじゃないかと心配するほど、熱をもって話してくれる。そのたびに私は、その熱いマグマを真っ向から受け止めるので火傷寸前。けれどもそのマグマがじわじわと温湿布のごとく効いてきて、むくむくと由季子さんの熱き思いをかたちにしたくなるのだ。そんなわけで由季子さんとはご自身の著書やデザインのほうのお仕事も含め、10冊近くもの単行本のお仕事をさせていただいている。

一方、正憲さん、通称セイケンさん(音読みで皆こう呼んでいる)は、物静かでダンディな雰囲気。に見せかけているけれど、これまた実は熱血。そして関西人らしくおやじギャグをいつでも胸に、表に、と忘れない。いや、忘れて欲しいときもある……。本当は由季子さんともども熱い思いを常に抱いているが、由季子さんのマグマぶりをやさしく、ユーモアを交えて諭す姿はさすが長年連れ添ってきた夫婦だ。と、いつも思わずにはいられない。夫婦とは知らず知らずの間に、というか時間の経過とともに互いの凸と凹がすり合わせられ、合わさってくるものなのか。いずれにしても、阿吽とはこのことよ、と毎度お会いするたびに思うのだ。

一方、正憲さん、通称セイケンさん(音読みで皆こう呼んでいる)は、物静かでダンディな雰囲気。に見せかけているけれど、これまた実は熱血。そして関西人らしくおやじギャグをいつでも胸に、表に、と忘れない。いや、忘れて欲しいときもある……。本当は由季子さんともども熱い思いを常に抱いているが、由季子さんのマグマぶりをやさしく、ユーモアを交えて諭す姿はさすが長年連れ添ってきた夫婦だ。と、いつも思わずにはいられない。夫婦とは知らず知らずの間に、というか時間の経過とともに互いの凸と凹がすり合わせられ、合わさってくるものなのか。いずれにしても、阿吽とはこのことよ、と毎度お会いするたびに思うのだ。互いの本棚の中身も、もちろん承知している。セイケンさんは、由季子さんが好きな本を何度も見返し、ボロボロになることを知っていて、同じ本をもう一冊プレゼントする、なんていう素敵なことをしてくれたこともあったそうだ。そんなふたりの本棚は、工房の一階、入口を入ってすぐの壁一面を棚に作り変えたもの。セイケンさん作の棚だ。ここにある本は、モーネに通う生徒さんたちも貸し出し帳に名前と書名を書き込めば、借りることができるそう。

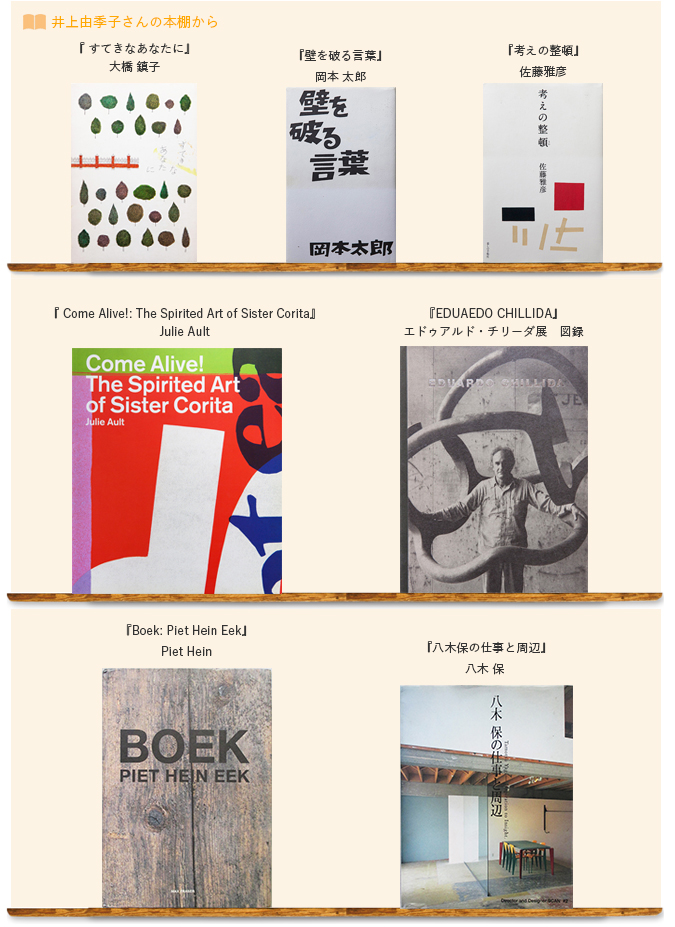

「私にとっての本は、読むものではなく、眺めるもの。本はほとんどのものを実物見てからでないと、買えないんです。特にビジュアルのものは。読み物はそうでもないんですけど」と、由季子さん。何冊か気に入りの本を見せて欲しいとお願いしていた本は、ほぼビジュアル本だった。自慢のお宝を見せる子供のようにニヤニヤしながら大事に本を抱えてきて、一冊ずつ畳の上に広げて説明してくれた。

1959年に串田孫一さん、畦地梅太郎さんらによって創刊された『山のABC』については、まず見返しの絵の部分から。この絵がいかに山を登るということを表しているか、そしてノンブル(ページ数)のインクの強さが気に入っているとか、内容云々はもちろんだけれど、ビジュアルにとにかく惚れちゃって、と次々言葉を発しては「ここも、ここも、ここも好き!」と、あちらこちらを指差して教えてくれた。

「私にとっての本は、読むものではなく、眺めるもの。本はほとんどのものを実物見てからでないと、買えないんです。特にビジュアルのものは。読み物はそうでもないんですけど」と、由季子さん。何冊か気に入りの本を見せて欲しいとお願いしていた本は、ほぼビジュアル本だった。自慢のお宝を見せる子供のようにニヤニヤしながら大事に本を抱えてきて、一冊ずつ畳の上に広げて説明してくれた。

1959年に串田孫一さん、畦地梅太郎さんらによって創刊された『山のABC』については、まず見返しの絵の部分から。この絵がいかに山を登るということを表しているか、そしてノンブル(ページ数)のインクの強さが気に入っているとか、内容云々はもちろんだけれど、ビジュアルにとにかく惚れちゃって、と次々言葉を発しては「ここも、ここも、ここも好き!」と、あちらこちらを指差して教えてくれた。

ビジュアルものばかりを好んでいるかのような由季子さんだけれど、読み物でも大事にしているものがあるらしい。それは10代のときに出会った夫となるセイケンさんがプレゼントしてくれた『すてきなあなたに』。日常のちょっとしたほっこりすることを教えてくれるこの本のことを、由季子さんは「私にとってのシロツメ草のような本」と例えていた。一方で「自分にとってカミナリのような本」と言っていたのは、岡本太郎著『壁を破る言葉』。相当読み込んでいたと見え、あちこちに付箋がビラビラ付いている。付箋はなんとカバー袖にもあった! 由季子さんが大事に何度も繰り返しページをめくり、自分のなかへと浸透させてきた本は、この大きな本棚にほとんどが収納されていた。

自称ロマンチスト、というセイケンさんの本は、基本的に大きなこの本棚にはなく、2階の自分たちの部屋にある小さな本棚だった。マンション暮らしから住み替えをしてミニマムな暮らしへと転換。夫婦でモーネを切り盛りするための決断をした際、セイケンさんの本は思い切ってさよならしたものも多いと聞いていた。自分も1年に一度は本の整理をし、誰かに譲るもの、長いこと持っていたけれど、そろそろもういいかなと思い、処分する雑誌類などと分けるのだが、ほとんどさよならすることができない。ある年は3冊しか出せなくて、もう机の上にも床にも本が溢れかえっていた。そんなだから、思い切ることはとても大変だと思ったし、ましてやセイケンさんがよく本を読まれていたことも由季子さんを通じて知っていたので、驚くほどのコンパクトさに、度肝を抜かれた。それと同時に、選抜された本とは何なのか、気になった。

会社員時代、草野球のチームに入っていたこともあるくらい野球は見るのもするのも好きというセイケンさんの本棚のなかで一番最初に目についたのは、いくつかある野球に関する本だった。なかでも、まだ日本人がメジャーに行っていない時代のアメリカの野球についてドキュメントとして綴った『グッドラック』は、勝負だけではないスポーツの魅力を教えてくれるものだと言って、懐かしそうにページをめくり、目を細めていた。雨の日に読むのにちょうどいいと言って差し出されたのは、開高健の『河は眠らない』。アラスカやアイスランドなど自分では行くこともないような場所へ著者が出かけ、釣りをしに行く話だそうだ。なんとなく、私が高校生くらいのときに自分の父の本棚をチラ見したことを思い出した。

会社員時代、草野球のチームに入っていたこともあるくらい野球は見るのもするのも好きというセイケンさんの本棚のなかで一番最初に目についたのは、いくつかある野球に関する本だった。なかでも、まだ日本人がメジャーに行っていない時代のアメリカの野球についてドキュメントとして綴った『グッドラック』は、勝負だけではないスポーツの魅力を教えてくれるものだと言って、懐かしそうにページをめくり、目を細めていた。雨の日に読むのにちょうどいいと言って差し出されたのは、開高健の『河は眠らない』。アラスカやアイスランドなど自分では行くこともないような場所へ著者が出かけ、釣りをしに行く話だそうだ。なんとなく、私が高校生くらいのときに自分の父の本棚をチラ見したことを思い出した。「昔は雑誌に紹介されている本を見て、おもしろそうなものがあったらそれを本屋さんに行って買っていましたよ。でも今はその雑誌をなかなか買わなくなったかなぁ。本はそれでもまだ買うほうだと思うけれど、それよりは気に入ったものを繰り返し読むほうが最近は多いかもしれない」と、意外と近い昔のことを時代も違うかの昔を懐かしむように話してくれた。しんみりしていたら、「あ、これはね、ほんと僕、好きなんですよ」とにこやかな返し。なんですか?と思い、見てみたら『めぞん一刻』だった。『うる星やつら』を知っている人は多いだろうけれど、こちらのほうが好きという人はより一層、作者である高橋留美子さんの作品が好きな人なんじゃないだろうか。セイケンさん曰く、作者が女性なのに、女性の漫画ではないのが『めぞん一刻』。でも、決して男性には描けない何かがある。男の気持ちを女が見透かして描いているような、そこがいいのだそうだ。私も夢中で読んでいた時期があった。何がよかったのかは今となってはもう思い出せないのだけれど、高橋留美子さんの描く女性も男性もどことなくさみしげで、切なくて、でもキュートだった。そこに憧れていたような気がする。なんてことをつらつら思い出しつつ思ったのは、やっぱり男の人のほうがロマンチックだということ。女性は現実的。好きになった人のことはとことん見守り、支える。そこにはさまざまな問題もあって、もちろん一筋縄ではいかないし、いつも晴れ間ばかりではない。けれどもそれも男にとってはロマン、なのかな。セイケンさんの本棚に並ぶ本の背を行ったりきたり何度も、黒目だけ動かしながら、ぼんやりそんなことを思う。いつもは、由季子さんのほうが夢に向かってガシガシと進んでいるイメージだった。思ったことを発信し、笑いも涙も豪快に、隠すことなく表に出していく。つまりロマンがあると思っていた。けれども、ロマンを胸にじわりじわりと二人三脚を続けていたのはセイケンさんのほうだったのかもしれない。

さっきはあまりにも腑に落ちなかったし(失礼!)、本気なのか冗談なのかわからなかったのもあって、通り過ぎてしまっていた「僕は、心底ロマンチストなんですよ」と言いながら、自分の本棚へと案内してくれたときの言葉を。

|

京都・二条城近くで、誰でもものづくりができるということ、日常的なものでも見かたを変えればデザイン性のあるものになること、手を動かすことのおもしろさなど、さまざまな角度から日々に楽しさをプラスすることを、提案するものづくりの工房を夫婦で主宰。著書に『老いのくらしを変えるたのしい切り紙』(筑摩書房)、『文房具で包む』(アノニマ・スタジオ)など著書多数。

|